長かった2学期も今日で終わります。今朝は終業式を行いました。振り返ると、今年の夏も酷暑の夏で、1年生から4年生までは八小のプールを使った水泳の授業を行いました。その後運動会の練習が始まり、11月からは学芸会の練習も始まって、11月21日の児童鑑賞、そして12月20日の保護者鑑賞日となりました。大きな行事もたくさんありましたが、日々の授業の中でも多くの学習内容を学んでいきました。

いよいよ、明日からは冬休みになります。規則正しく生活して、冬休みの1日1日を有意義に過ごしてもらいたいと思います。夕方はすぐに暗くなるので、交通事故に気を付けること、手洗いうがいなどを励行して感染症にかからないように健康的に過ごしてもらいたいと思います。

来年は午年。1月8日(木)から始まります。みんなの元気な顔がそろうことを願っています。

今日は、新しい校庭にどんな樹木を植えたいか、どんな校庭にしたいか、について、直接子どもたちの意見を聞く「樹木の相談会」がありました。新しい校庭の樹木について質問したい、詳しく聞きたい、意見があるという子どもたちが集まり、教育委員会事務局の担当の方と一緒に話し合う機会になりました。

この会を開く前に、全校児童に「樹木のアンケート」を実施して、どんな木が好きか、好きな理由、樹木に関して心配なこと、樹木に関する自由意見を募りました。ほぼ全員に答えてもらい、それらの回答も尊重しながら話合いをすすめました。

新しい校庭の設計図を拡大して、その上に植えたい樹木の付箋を貼りながら、どうしてこの木をここに植えたいのか、という互いの意見を出し合って話をすすめました。春夏秋冬のそれぞれの季節で花が咲いていたり、木陰があったり、実がなったりする木を植えたいというアイデアがでました。また、それらをバス停で待っている人に見てもらいたい、秋の紅葉の時期には色とりどりの紅葉が見られるとよい、果樹が続くと実がなる時期が楽しくなるなどのアイデアも出されました。これらのアイデアやアンケートの意見を尊重して、今後の計画を立てていくということでした。

昨日の午後に金管バンドのクリスマスコンサートか開かれました。毎年恒例のイベントです。演奏した曲目は、木星、ソーラン節、Happineessでした。曲目の途中に楽器クイズなども取り入れて、観ている人も一緒に楽しめるプログラムを工夫していました。

9月の金管ハンドフェスティバルで演奏した時に比べて、とても上手になったなにぁという感想をもちました。日々練習を積み重ねてきた成果だと思います。最後にアンコールに応えて、ジングルベルを演奏しました。この曲では、保護者の方も参加して、さらに大勢の演奏となりました。

楽しいひと時をプレゼントしてもらえました。

今日の給食の時間に濵﨑市長さんが来校してくれました。それは、以前あった市のイベントの際、参加した本校の児童と市長さんが話をして、きっと給食のときにいきますよ、とお話したことを気にかけていてくれて、今日実現できることになりました。

給食時間より少し早めに来校してくださったので、4時間目の終わりから給食準備の学校の様子を見ていただきました。子どもたちも市長さんの姿を見ると気づいて話しかけたり丁寧にあいさつしてくる子もいました。その後、6年生の教室で、市長さんは子どもたのグループの中に入って給食を一緒にたべました。子どもたちは、少し緊張しながらも、たくさんお話をしながら一緒に給食を食べました。その後、場所を多目的室に移して、6年生全体と濵﨑市長さんの懇談がありました。市長さんからは、大人になったときにやりたいことをよく考えて、今できることをやっていくといいよ、という話や大人になったとき、自分のことだけでなく、社会の中には大勢の人がいて、みんなのことも考えながら生活していくことが大切ですよ、という話をしてくださいました。また、子どもたちからたくんさんの質問がありましたが、その一つ一つに丁寧に答えていただきました。

6年生にとっても貴重な体験になった様子でした。

今日は、学芸会の保護者鑑賞日でした。本来は11月22日(土)に準備していましたが、当日の8時34分、開始1分前に体育館の全ての電気が使えなくなり、復旧の見通しが立たなかったため、急遽本日に延期しました。そして、今日全学年の演技を無事に実施することができました。

例年であれば実施すること自体は、当たり前のことと捉えていましたが、今回は実施することの大切さ、当たり前のことを当たり前のようにやることの有難さを実感しました。

1か月延ばしになった学芸会でしたが、子どもたちは先週あたりからねじを巻き始め、木曜日の3年生の児童鑑賞とそれ以外の学年のリハーサル練習を経て、今日の本番に臨むことができました。今日はどの学年も今までの中で一番素晴らしい出来栄えでした。保護者の皆様には、衣装や小道具、台詞や演技・演奏の練習に大変なご協力をいただきました、深く感謝いたします。

今日は2年生と3年生がはばたきの先生の授業を受けました。二小では、全学年ではばたきの先生による授業を行っています。低学年では、はばたきの紹介をしたり高学年では包摂性を高める内容の授業を行います。

今日の4年生の授業では、得意なこと得意でないことを一人一人が自覚するとともに、得意なこと不得意なことは一人一人違っていることを体験を通して学びました。

6年生ではしょうがいや支援のことについ知ると共に、一人一人のできること得意なことは違ことについて学びました。この文の左上の写真「ちょっと体験」の写真はどんなことが書かれているか読み取れるでしょうか。白の部分に着目したり、●や▲の模様を隠したりするとアルファベットの文字が見えやすくなります。LIFEと記されいます。何の支援もなくても見える人もいれば、支援がある分かる人もいます。支援も一人一人違いがあり自分に合った支援というものがあります。そんなことを体験を通して学ぶ機会としています。

今日は、3年生以外は土曜日の学芸会保護者鑑賞日のリハーサルを行い、3年生は、今日が学芸会児童鑑賞日の本番でした。3年生は、11月21・22日の学芸会の直前にインフルエンザのため学級閉鎖をするクラスがあり、3年生だけ本番を延期することにしていました。けれども、11月22日の保護者鑑賞日に電気が止まるアクシデントのため、予定していた全て学年で保護者の方に見てもらうことができなくなりました。その延期した日程は次の土曜日20日となります。

3年生は今日が本番の1回目なので、朝から何となく緊張気味でした。ただ、よい意味での緊張だった様子で、午後の児童鑑賞のほんばんの舞台では、とても上手に演技できていました。観ていた他の学年の子どもたちも楽しんで鑑賞することができました。さて、明後日はいよいよ保護者鑑賞日です。演じる子どもたちも、環境を整える教職員も次は無事に成功できるよう、いい意味の緊張感をもって臨みたいと思います。

昨日と今日は、2年生と1年生が奉仕活動の当番でした。先週は6年生から3年生までが落葉とゴミを拾っていたので、先週ほどではなかったのですが、週末にかけて風も強かったので、昨日と今日の落ち葉拾いがとても効果的でした。

2年生も1年生もとても意欲的に参加していました。今朝の1年生は「遠足みたいで楽しいね」と言っていました。校庭の落葉樹はかなり葉が落ちて冬支度になっています。落ち葉も一段落つきそうです。各学年ともによく頑張りました。

国立では、今大学通りや富士見通などにクリスマスのイルミネーションがきれいに飾られていますが、二小の図書室前の掲示もとても素敵に飾られています。PTAのおはなしの会の皆さんが飾ってくれています。クリスマスの飾りだけでなく、今日の運勢を占う飾りや、子どもたちが参加できる飾りがあって、休み時間になると子どもたちが集まって飾りの周りで楽しんでいる様子です。

先週の土曜日にはおはなしの会が開かれて、人形劇を子どもたちに見せていただきました。本を楽しむ、本と親しむ素敵な企画をたくさん考えていただき、ありがとうございます。

今朝はだいぶ冷え込んで、東側の木道はうっすらと霜でおおわれていました。かなりの寒さでしたが、今朝の校庭は熱気にあふれていました。今朝は児童集会の日です。11月の内容と同様ですが、低学年と高学年の内容を入れ替えて行ていました。低学年は動画のクイズ「アップとルーズ」を行い、高学年は「逃走中」を行いました。高学年の先生方が、捕まえる役の「ハンター」となります。本気で追いかけますが、子どもたちも本気で逃げます。校庭は隠れるところもほとんどなく、すぐに捕まるかなと思いますが、結構逃げ足が速いので捕まえられません。また、ルール中に復活できるルールがあるので捕まってもまた逃げられます。ですが、先生方も本気で捕まえているので、多くの子は捕まえられたと思います。最後の5分は捕まえる先生方を増やしましたが、最終的には逃げられた子がたくさんいました。先生方の本気は子どもたちにも伝わって、寒さを吹き飛ばす熱気あふれる集会になりました。子どもも先生も元気です。

今週の火曜日から金曜日の朝の登校時に、6年生から3年生までが、毎日交代で、二小恒例の「奉仕活動」を行いました。これは、この時期に校庭や校地周辺に校庭にたくさんある樹々からたくさんの落葉がでます。それを拾って道路や校庭をきれいにしていく活動です。

朝晩の寒さが一層厳しくなるので、紅葉も過ぎ、樹々は日々たくさんの葉を落としています。それが校庭内だけでなく、周辺の道路にも広がっています。近隣の方にご迷惑にならぬよう、用務さんも日々落ち葉が広がらないように気をつけていますが、子どもたちにもできる活動をして役に立ってもらいたいという趣旨で実施しています。

今朝は北風が強く、今日の当番の3年生は北風に立ち向かいながら、一生けんめいに落ち葉や落ちているごみを拾っていました。来週は2年生、1年生が行います。

今日は12月の避難訓練を実施しました。休み時間に地震が発生したという想定です。休み時間なので、教室を離れて、それぞれ行きたい場所に行って過ごしています。そのため、教員がすぐ近くにいないところにいる場合もあります。また、近くに教員がいても担任の先生でないこともあります。そんな場合でも、放送での支持をしっかりと聞いたり、状況を判断して自分で考えて行動できるようになることが、今日の訓練のねらいです。

放送が入ると、廊下にいる子はしゃがんで「だんごむしのポーズ」でゆれに備えます。近くに入れる教室がある場合は教室に入って机の下に隠れます。校庭にいる子は、校舎から離れた位置いき、「だんごむしのポーズ」でゆれに備えます。ゆれが収まったあと、校舎内にいることが危険という判断になれば、校庭に集まります。そのときは「お か し も」の約束で集まります。

こういった一連の行動が今日はよくとれていました。東北で大きな地震が起きました。いつでも対応できるように備えていきたいものです。

今日は6年生が平和に関する学習として、「くにたち原爆・東京大空襲体験伝承者講話」として、お話を聞く機会がありました。この体験伝承者講話は、直接体験をされた方が高齢になり、お話できる機会が減ってきたため、直接体験された方からお話を伺った方々が伝承者として、子どもたちに戦争のことについて語り伝えていくという事業です。

今日は3名の方に来校していただき、それぞれ、広島での被爆のこと、長崎での被爆のこと、東京大空襲でのできごとについて語っていただきました。それぞれ資料も用意していただき、子どもたちに分かりやすく話していただきました。戦争のリアルを聞くことで、平和について考えることができたと思います。

昨日の朝会のときに、代表委員会から先月行われたユニセフ募金の結果が発表されました。募金の合計額は、25219円です。みんなの大切な気持ちと大切なお金をユニセフに送ることができました。すでに、送金は済んでいて、ユニセフから感謝状が送られました。ユニセブ募金によって、世界の子どもたちの健康を向上させ、希望をつなぐことかできました、という日本語と英語で書かれたメッセージが書いてありました。きっと役に立っていると思います。

昨日は、育成会主催の「にーだんごの会」が開かれました。「にーだんご」は煮団子のこと、煮て作るお団子が入った汁物です。農作業で忙しい時期に食べられていたそうです。この「にーだんご」を大人と子どもとみんなで協力して作って美味しくいただく会がにーだんごの会です。

大勢の子どもたち保護者の方、そして育成会の方、保護者ボランティアの方が参加しました。始まりの会の後、4年生以上は野菜を切って汁を作る作業をします。3年生以下は、昔遊びを楽しみます。福笑い、お手玉、コマまわし、けん玉、皿回し、羽根つき、竹とんぼ、フラフープなどの遊びを担当してくれる大人の人と一緒に楽しみます。汁のベースができると、作業を交代して、3年生以下は団子を作って完成させます。団子といってもすいとんのように、小麦粉で作った生地を小さくちぎってのばして作るお団子です。

完成したにーだんごを外でみんな一緒に味わいました。たくさん作ったので、お代わりがたくさんでき、お腹も気持ちも満腹になりました。

何度も話合いをして計画し、準備を重ねて実施できました。特に今回は新しい校舎になって初めての会なので、家庭科室の使い勝手も以前とは違うため、例年よりも計画・準備が大変だったと思います。育成会や保護者ボランティアの皆さんのお陰で、とても素敵な会になりました。

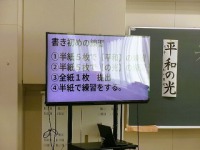

今週から12月となりました。昔の言い方では「師走」です。師走の「師」はお坊さんの方で、法事が多い時期だとか、「年果ツル」を縮めて「しわす」だとかの説がありますが、2学期も残りが数えられる時期になり、気忙しいじきになっています。一月後は正月なので、習字の授業では書き初めの練習が始まりました。今日は5年生が練習していました。お手本をよく見てね集中して一画ずつ丁寧に練習していました。

その様子を見ると、一層今年も、もう終わりに近づき新年を迎える準日が始まったと思います。そういうこともあって師走は、学校の先生もなんだかそわそわと気忙しい感じになっています。でも廊下は走らないように。

今週の2日、そして今日と明日の3日間、中休みの時間に「縦割り班ごとの猛獣狩り」を行っています。これは、代表委員会で、二小のみんながもっと仲良くなるようにしたい、という願いを実現するために企画して実現したものです。

2つのグループごとに、それぞれの学年の子どもたちが集まって、ゲームを楽しみました。いつもの縦割り班は交流する学年が決まってますが、いつものはあまりかかわりの少ない学年の子とも一緒にゲームを楽しんでいました。猛獣狩りのゲームは、一緒に手をつないで即席のグループをつくるので、活動を通して仲良くなれます。代表委員会の担当の子が、それぞれ司会をしながら上手に進めていました。子どもならではの発想で、楽しく活動できていました。

今日は6年生が、市議会見学にいきました。国立市の公立小学校では、毎年6年生が市議会の実際に開催している様子を見学に行っています。今日は第4定例議会の1日目の市議会一般質問の様子を見学させてもらいました。

6年生になると、社会科の学習の中で、公民的分野についても学習します。その中で、地方議会のことも学んでいきます。

国会や都議会に比べて、市議会は6年生であれば理解できる、国立市の課題について話し合われるので、見学していて議場の雰囲気だけでなく、内容についても聞きながら考えることができます。自分たちの街である、国立市のことについていろいろ考える機会になるといいなと思いました。

昨日は開校記念日でした。今朝の朝会ではそのことについて話をしました。

国立第二小学校は、1950(昭和25)年の12月1日に開校しました。谷保村立国立小学校として、谷保村立谷保小学校(現在の一小)から独立する形での開校です。そのときの児童数は784名。今日現在で二小は543名なのて、200名以上多い児童数です。学年が2~3多いようなイメージです。開校当時は教室数が12教室程度の木造校舎でした。ですから、かなり大勢の子どもたちが1つの教室で学んでいたことになります。

創立10周年の記念誌から、当時の様子について書かれている作文を紹介しました。当時の4年生が書いた「私の学校」という作文です。今日の朝会は4年1組中継していたので、4年1組の子は同じ4年生が書いた作文を興味深く聞いている様子でした。10周年のときには木造の東校舎と2階建ての西校舎でしたが、その後1963(昭和38)年に昨年まで使っていた鉄筋校舎が建ちました。その後、1970(昭和45)年に体育館が完成しました。現在も使っている体育館です。ですから、体育館は今年で55年目の年になります。

新しい校舎になり、来年の完成に向けて体育館棟の工事が進んでいます。その後校庭の整備をして完成します。今も以前の子どもたちも、新しい施設や設備に期待する気持ちは同じなんだなぁと思いました。

今日の避難訓練は、火災が起きた想定での訓練でした。火災が起きると火の手が上がるより前に、煙がたくさんでることがあります。新しい校舎では、燃えにくい素材がたくんさあるぶん、煙がたくさんでることが想定されます。

今日の訓練では、火災で煙が出ることを想定し、その対応をについてよく考えた行動がたくさん見られました。例えば、ハンカチやマスクで口や鼻を覆うこと、低い姿勢で進んていくことなどです。火事になったとき同じような行動がとれるようにしていきたいと思います。また、その時にも慌てないで冷静な行動ができるようにしいてきたいと思います。

昨日、今年の卒業アルバムに使う、教職員の集合写真を撮影しました。体育館で中休みに撮影しましたが、改めて教職員数が増えたなぁと感じました。私が学級担任だったころは、担任・専科教員と事務室・用務室・給食室の職員でした。

今は、非常勤講師の先生、指導員の先生、スマイリーの先生、ICTの先生、支援員の先生、学校司書の先生、カウンセラーの先生、スクールサポートスタッフや副校長補佐の職員、さらに給食配膳員、警備員、日本語指導の先生やボランティアの方など、様々な方々が職員やスタッフとして学校にかかわっています。

全ての方がアルバムの写真にのっているわけではありませんが、大勢の力を結集して教育活動を行っているのだと思いました。全ての教職員の力を合わせで二小の教育を行っていきます。

今朝の朝会の後、5年生が体育館の片付けを行いました。学芸会の保護者鑑賞日が延期となり、12月の後半に実施することになったので、一度体育館は体育ができる状態に戻します。そのための椅子の片付けや掃除などを5年生が行いました。

てきぱきと自分ができることを見つけて、どんどんと片付けでいきました。この後の1か月の中で、発表していない3年生や保護者発表を控える他の学年も、きっと何回かは練習していくと思います。楽しみなことなので、発表に向けて、気持ちを継続していけるといいなと思います。でもいつも使う訳ではないので一時撤収です。

5年生は、このような高学年ならではの活動を通して、学校の最上級生としての自覚が育っていくのだなと思います。

今日の保護者参観日は予想外のトラブルが起きました。プログラム1番は1年生の発表ですが、保護者の方も来場し、あとは開始のブザーを待つだけになったとき、体育館の電気系統の全てが使えなくなりました。教職員総出で復旧に向けて取り組みました。また、関係機関等に連絡し対応策を教えてもらったり、学校に来てくれるように要請したりしました。45分ほど対応しましたが、復旧できず、電気業者の方が来る時間も確定できないため、学芸会をその場で中止することとしました。

体育館に来場していただいた保護者の方やご来賓の皆様には、冷静に対応していただき本当に助かりました。保護者の方で電気設備に詳しい方には復旧作業を手伝っていただきました。それても復旧できず、大変申し訳なかったのですが、12月に延期する旨を伝え、理解していただきました。すぐーる配信でその旨お伝えしましたが、学校に来ていただいた保護者の皆様には、事情を説明して理解していただきました。延期の詳細は保護者の皆様に別途お伝えいたします。

大変申し訳ありませんでした。また、ご協力ご理解いただき深く感謝申し上げます。

今日はいよいよ、学芸会の日です。今日は児童鑑賞日で、それぞれの学年の発表をお互いに見合います。二小は昨年度から学芸的行事を展覧会、学芸会、音楽会の3サイクルにしました。今年は学芸会の年。それまでは、学習発表会の中で劇をする高学年がありましたが、1年生から6年生までのすべての学年で劇をするのは、今の二小の子どもたちにとって初めの行事です。

どの学年も一人一人の活躍がよく分かる素晴らしい演技になりました。明日はいよいよ、保護者の方に見てもらう日です。今日の成功を糧にして、明日の発表につなげていってほしいと思います。

今日は学校にお客さんが来校しました。国立市の友好姉妹都市の連携を結んでいる北秋田市の学校の先生・教育委員会の方が来校されました。その中で、二小が取り組んでいる、デジタルを活用したこれからの学びの様子、子どもたちの意見表明権を活かした取り組み、高学年で行っている小学校教科担任制での学びの様子を見ていたただきました。また、「どの子も学びやすい学校」である二小校舎の施設も見ていただくことができました。

限られた時間でしたが、二小のよいところをたくさん伝えられたと思います。少しでも参考になればいいな、思います。

昨日、二小育成会の会合があって、冒頭の会長さんのお話の中に、この時期になるとかつては、イチョウの黄色が鮮やかになることを思い出します、というお話がありました。旧校舎のときには、二小の校庭に何本かの立派なイチョウの木があり、秋の日差しを受けて素敵な黄色に輝いていたことを思い出しました。下の左の写真がそのイチョウの様子です。

今は、校庭の桜の木や杏、ハナミズキ、柿の木が色づいています。最近朝晩がめっきり冷え込んできて樹々の色付きも一段と鮮やかになってきました。もうすぐ学芸会なので、体調に留意して本番をむかえられたらいいなと思います。

いよいよ、金曜日から学芸会が始まります。各学年ともに本番に向けた練習や準備が本格化しています。体育館の舞台での練習は、回数が決まっているので、1回1回の練習時間を大切にして取り組んでいます。

6年生の教室前の廊下には、6年生としての取り組みの意気込みや思いがメッセージとして掲示されています。共通のテーマは「Create the best Stage ~輝~」になっています。学芸会として初めて取り組む一人一人の思いがこのメッセージに表れています。最高の舞台をみんなで創ろう!という意気込みが伝わってきます。6年生だけでなく、どの学年も最高の舞台を目指して挑戦していくことがとても素晴らしいと思います。

今日の中休みと昼休みに、本のリサイクル会(Book Swapping)が開かれました。PTAのおはなしの会の方が開いてくれました。みなさんから集まった本を、おはなしの方の方が保管してくれていて、それを集めて、気に入った本が見つかった子どもたちに本を譲ります。一人3冊まで本をもらうことができます。大勢の子どもたちが、何かいい本が見つかるかな、と集まっていました。色々な本を手にして、お気に入りの本が見つかると大切そうに本を抱えていました。

中休みは、2.4.6年生、昼休みは1.3.5年生と2回に分けて開かれました。おはなしの会のみなさんは、午前中の早い時間から準備をして、午後までの1日担当してくださいました。お天気にも恵まれて、素敵なリサイクル会になりました。ありがとうございました。

11月は「ふれあい月間」として、いじめや問題行動について考えたり、防止に向けた取り組みを重点的に行う月としています。二小では、その取り組みとして、普段から気持ちのよい言葉かけをしたり、相手のことを考えた話をしたりする「ふわふわ言葉」の取り組みを行っています。学校生活の中で、言われて嬉しかった言葉や周りで聞いていて心が温かくなったような言葉を集めていきます。教室内に掲示して、そんな素敵な言葉ほ共有したり、どんな言葉が素敵な言葉であるかを理解できるようにしたりしています。

11月も2週間が過ぎて、少しずつ教室内に掲示してある「ふわふわ言葉」の数も増えてきました。ふわふわ言葉の反対は「ちくちく言葉」です。言われたり聞いたりすると心が痛むような言葉です。ちくちく言葉がなくなってふわふわ言葉がたくさん聞こえてくる学校になるといいなぁと思います。

あと1週間ほどで学芸会です。各学年ともに練習が本格的になってきました。どの学年も学芸会として劇を発表するのは初めてです。教室や多目的室て読み合わせをするのとは違って、体育館の舞台に立つと声の響き方も周りで見ている人の様子も違います。緊張感もあって初めは声が思うように出せなかったり演技も恥ずかしそうにしたりする子もいます。ただ、1回1回の練習の中で本番を意識した表現ができてくるようになります。

今日は3年生が練習しているところを見ましたが、だいぶ本番を意識した表現になってきている様子でした。子どもたちだけでなく、先生方も効果音やライトのタイミングなどを確かめながら、よりよい表現方法ほ工夫していました。よく考えて取り組んでいる様子が伝わってきます。

今日、収穫した渋柿を子どもたちに配りました。何度も伝えていますが、配っているのは「渋柿」です。干柿にしないと食べられません。その過程を含めて楽しみたい子に配っています。

約100名程の希望者がいたので、今回の収穫では一人1つずつの配布になりました。1つずつなので、みんな慎重に選んで大切そうに持っていきました。作り方のプリントも配ったので、うまく作れるといいなと思っています。

収穫したのは用務さんですが、1つずつT字がたに枝を残して、吊しやすいようにしてくれています。子どもたちへの思いやりを感じます。みんなうまくできるといいいですね。

今日5年生が、立川のTokyo Global Gateway TGGに英語学習に行きました。TGGは体験型の英語学習施設です。いろいろな課題をすべて英語で会話しながら行っていきます。7.8人のグループに1名の外国人の担当者がついて、上手にリードしながら課題を解決したり、振り返りをしたりしながら英語を活用するように導いていきます。空港の場面やレストランの場面、買い物の場面を本物と同じセットや、プロジェクションマッピングを使って体験したり、プログラミングをしたりします。その中で説明されたり案内されるときには全て英語が使われます。子どもたちも英語を使ったり身振り手振りで意思や考えを伝えます。

楽しそうな体験活動なので、今までに見に付けた英語をフルに活用して活動していました。英語を使うことの楽しさを味わってくれたらいいなと思います。

校庭の西側に1本の柿の木があります。ただし、渋柿の木です。今年もたくさん実りました。渋柿なのでそのままでは食べられません。プラタナスの学級で干柿作りに挑戦する学級もありますが、たいていそのままで、1月を過ぎると自然に干柿のような状態になり、そのとたんたくさんの野鳥が柿の木に来て、実を食べています。

今年もたくさん実りました。用務さんにお願いして取れる範囲の柿を収穫してもらいました。たくさん収穫できました。今年はせっかくなので、干柿のつくり方を子どもたちに示し、お家で干柿づくりに挑戦する子に配ろうと思っています。金曜日に各学級でお知らせをして、希望数を確認しています。上手にできるといいですね。

今週の4日間、代表委員会がユニセフ募金の活動を行いました。4日の朝会のときに、ユニセフ募金の意味と協力について呼びかけ、次の日から今日までの3日間募金の呼びかけを行いました。

毎朝、校舎の東側と西側のところに立って、募金に協力してくれる子どもから、募金の入った封筒を受け取ります。また、協力の呼びかけをしていくことで、まだ募金をしていない子への働きかけを行いました。

みんな、お小遣いなどの中から趣旨に賛同して協力をしてくれました。みんなのあたたかい気持ちが具体的な支援と結びついて、世界の子どもたちに届くといいなと思います。

昨日載せた内容はアフリカ音楽ですが、今日は6年生が「邦楽鑑賞教室」に出かけました。FSXホールまで出かけました。邦楽の中で今回は「筝曲」と「長唄」を聴くことができました。「筝曲」はお琴と尺八による演奏です。曲目はお正月によく聞く「春の海」、そして「さくらさくら」など聞き馴染んだ曲や「六段の調べ」「哀歌」の曲を聞きました。長唄は鼓、太鼓、篳篥、三味線に唄が加わった編成です。「越後獅子」「元禄花見踊」の2曲を聞きました。

途中に子どもたちにも分かりやすいようにJポップの「ライラック」を聞かせてもらったり、鼓のリズムを手拍子で体験したりしたプログラムも入りました。

少し難しいところもあったかもしれませんが、日本の伝統的な楽曲を知る機会になったと思います。

昨日、体育館が素敵なリズムで満たされました。東京都教育委員会が行っている、笑顔と学びの体験プログラムとして「アフリカンビート」の体験を行いました。全校児童が体育館に集まり、素敵なリズムやダンス、アフリカの文化などについて紹介していただきました。

来ていただいたグループはアフリカ出身のアーティストと日本人メンバーによる融合バンド「アフリジャ」です。歌やパーカッション、ギター、サックスなどを使った楽しいアフリカンポップスを披露します。また、アーティストと一緒にリズムに乗ってダンスをしたりしました。異文化交流として 外国の楽器や音楽を通して、海外の文化を体験し、異文化への理解を深める機会になったと思います。今年は、1年生から6年生まで全員が参加しましたが、まさに笑顔と学びに満ちた体験活動になりました。

昨日11月3日に二小の金管バンドが、国立市民まつり天下市のパレードに出場しました。午前9時30分に大学通りが閉鎖され、歩行者天国になり、セレモニーに引き続いてパレードが始まりました。

二小金管バンドの出番は、第2グループの先頭です。10時少し前にスタートして、大学通りを駅舎に向かって行進ほ始めました。今回は、吹奏楽フェスティバルと同様に3年生から6年生が参加しています。パレードは座っての演奏と違い、歩きながら楽器を奏でます。いつもとは勝手が違うので、パレードに向けて何回も練習してきました。

昨日はその成果を十分に発揮できました。沿道からは拍手をした、手を振ったりして応援してくれる人がたくさんいました。保護者の方や地域の方、学校の教職員も応援にきてくれました。立派に演奏ができました。協力していただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

今日はハロウィンの日。子どもたちも、ハロウィンにちなんだ服を着て登校する子もいました。特に仮装などをするわけではないですが、校内にもハロウィンの装飾があり、子どもたちを楽しませています。

とくに学校図書館まわりが装飾されています。図書館の中にもかぼちゃのディスプレーがされていたり、ハロウィン関連の本がまとめて展示されていたりします。また、PTAのおはなしの会方に素敵な装飾をしていただき、子どもたちも教職員も楽しんでいます。占いやクイズがあり、毎日運試しで訪れる子もいます。二小のハッピーハロウィンの様子です。

今日は3年生が、矢川、ママ下湧水に出かけました。総合的な学習で、国立市の自然について調べています。その一環で春、秋、冬の3回矢川、ママ下湧水に出かけて自然の様子観察します。先週行く予定でしたが、雨で延期となり今日実施できました。

川の中に入って、水の温度を実感したり、水の清らかさや生き物について、実体験を通して学んでいきます。学校からは少し距離はありますが、3年生は頑張って行き帰りの道を歩き通しました。川の生き物は、ヌマエビやザリガニ、オイカワやドジョウ、ホトケドジョウなどを観察することができました。オニヤンマのヤゴも見ることができました。今日見付けたこと気付いたことをうまくまとめられるといいな、と思います。

今週は読書週間です。図書委員会の活動として、中休みに「紙芝居」の読み聞かせをしています。それぞれ曜日ごとに担当者を決めて練習し、本番に臨んでいます。1年生から6年生までの幅広い学年の子どもたちが楽しみにして見に来ています。なかなか、人の前で本を読んでいくこと、紙芝居をしていくことは難しいことだと思います。きっとたくさん練習して臨んでいるのだろうと思います。

こういった活動を通して本が好きになる子、読書に興味をもつ子が増えていくといいなと思います。

今日は1年生が遠足に行きました。行き先は昭和記念公園です。今日の天気は時折涼しい風が吹き、雨の心配も無く絶好の遠足日和でした。学校から国立駅まで歩き、そこから電車に乗っていきました。1年生はルール マナーをよく守って上手に電車に乗れました。公園でも自分たちで考えたルールを守って、安全に仲良く気持ちよく遊んでいました。

今日は二小だけでなく、たくさんの学校や園の子どもたちが遠足に来ていましたが、特段込み合うことも無く、計画通りに遠足が実施できました。さすがに、国立駅から学校に戻るときの足取りには疲れた様子がありましたが、みんな無事に学校に戻りました。

自分たちが考えて決めたルールだからこそ、よく意識してみんなで守ることができていたと思います。

今朝は児童集会がありました。今回は低学年が「逃走中」ゲーム、高学年が「アップとルーズ」クイズの2本立ての内容でした。「逃走中」ゲームは子供に人気のあるテレビ番組をヒントにした鬼ごっこのゲームです。3学年が一斉に逃げるので、安全にできるように集会委員会が知恵を絞って計画をねりました。

校庭で実施しましたが、西側のサッカーゴール付近には入らないように立入禁止の区域にします。鬼の役割である「ハンター」も安全にできるように先生方にお願いしています。また、ゲーム時間を確保できるよう、ルールなどは動画を作って事前に周知しておきました。

スタートの合図で子どもたちは一斉に逃げ出します。先生も懸命に追いかけます。捕まると、くじ引きをして、当たれば逃げられます。外れると、委員会の担当児童とじゃんけんをして、勝てば逃げられます。

ゲーム時間は10分程度でしたが、ほぼ10分間、楽しそうに逃げ続けていました。とても楽しそうに参加していました。10分間追いかけ続けた先生方、本当にお疲れ様でした。みんな満足げな顔をして教室に戻っていきました。

二小は今年、東京都教育委員会がすすめる「デジタルを活用したこれからの学び」の推進地区担当校になっています。これは、個別最適で協同的な学びと情報活用能力をICTを活用しながらすすめていく取組です。

今日は都教委と市教委の先生が訪問されて、授業を参観していただきました。6年生の算数では、授業の中で「今日の学習の進め方」を一人一人が決めていきます。その計画に沿って、1人1台端末を使ったりプリントを使ったりして学習を進めていきます。自分自身で採点することで、どこでつまずいたか、何ができたかを自己評価します。最後に問題を解いて出来具合を確かめ、振り返りをします。

6年生は1人1台端末を必要に応じて使いこなしたり、友達と相談したりして学習を進めていきました。「デジタルを活用したこれからの学び」が進んでいます。

今日は昨日の雨があがり、爽やかな秋晴れの天候になりました。今日は1年生は、「秋をさがす」生活科の学習で北公園に出かけ、4年生は桐朋学園にプラネタリウムでの学習に出かけ、5年生は稲刈りに行きました。

私は、5年生の稲刈りについていきましたが、今日は絶好の稲刈り日和でした。昨日の雨でぬかるんでいるかと思いましたが足元は乾いていて靴もさほど汚れずに稲刈りができていました。市内の農家さんや農業委員会の方、ボランティアの方が6月に植えた苗を丁寧に育てていただいたお陰で、稲穂が輝いていました。鎌を使って手刈りで作業をすすめました。まとめて干すところまでの作業を行いました。乾燥させて精米したものは学校に届くそうです。5年生は楽しみに待っている様子でした。

今日は委員会活動の日です。5.6年生は5時間目に活動しました。2学期も半ばとなり、各委員会ともに活動が活発になっています。特に今回は、発表や全校に向けた取り組みの準備をしている委員会が多く見られました。 動画を作って発信する委員会や、集会の中でライブで配信する委員会、直接対面で働きかけをする委員会など、発表の仕方もそれぞれ目的に合った方法を選んでいいて多種多様です。どの委員会も活動に自信をもって取り組んでいることがよく伝わってきました。

今日、一部の桜の樹の剪定を行いました。東側にある桜の樹の中に、一部大きな枝が枯れてているものがありました。近隣の方に教えていただき、すぐに対応していただきました。

剪定した枝は、枯れていたため、落下による事故防止のための対応となります。創立当時に植えられた桜は、年数も経ち対応が必要な樹が出てきています。安全に過ごせることと、次の世代に繋ぐことと両面を考慮しながら環境を整えていきます。

今日はいよいよ、運動会当日です。これまで練習や準備をしてきた成果を発揮するときです。お陰様で、運動会日和となりました。朝7時頃一瞬だけ雨が降り、それが校庭の砂埃を抑えるための都合の良いお湿りとなりました。運動会の最中は日差しはありましたが爽やかな風が時折吹く絶好のコンディションでした。

金管バンドのファンファーレから始まり、開会式では元気のよい「運動会の歌」を披露しました。各学年の演技も今日が1番の出来でした。徒競走、大玉送りも大いに盛り上がりました。

結果は今年は白組が優勝です。事故がなく無事に終わりました。保護者の皆様には片付けのお手伝いをしていただき大変助かりました。また、近隣の皆様には大きな音をだしての運動会でしたがご理解ご協力をいただく深く感謝します。大成功の運動会でした。

いよいよ明日が運動会です。今日も明日もお天気は心配なさそうです。今日は1時間目から時間を区切って1年生から6年生が最後の練習・リハーサルを行いました。どの学年も気持ちが入ったよいリハーサルになっていました。

教職員も1時間目から準備を始めました。本部席・敬老席・児童席にはテントを張ります。昨年二小PTAからテントを寄贈していただき、それに加えて五小と二中からテントをお借りして、テントの下で参観することができます。たくさんのテントを準備しますが、最近のテントは設置方法がかなり工夫されていて、設置の手間が改善されています。よくできているなぁと感心します。全てのテントには杭を打って風に飛ばされないようにしました。

午後はラインを引いたり得点版やスローガンを設置して仕上げていきます。高学年の児童も準備をしていきます。二小の総力で運動会を迎えます。

今朝、校地南側の植え込みの中に芙蓉の花か咲いているのを見付けました。ここは、この工事で作った植え込みなので昨年までは植え込み自体がなかったところです。おそらく、プラタナスやみかんの木を移植した時に芙蓉の種が混じっていて、それが根付いたと思います。

昨年までは、9月になると芙蓉の木が毎日たくさんの花を咲かせて楽しませてくれました。その花と同じ色の花が咲いたので、おそらくこぼれ種が根付いたと思います。芙蓉の花はとても立派な花ですが、朝顔と同じで1日で萎んでしまいます。せっかくなので摘んだ花は玄関に飾っておきました。写真のピンクの花が芙蓉です。まだ蕾があるので、少しの間は楽しめそうです。今は50センチほどの高さですが、以前のように3mほどに成長してたくさんの花を咲かせるようになるといいなと思います。

朝まで降っていた雨が登校時には止んで、今朝も全校練習ができました。今日は運動会の歌と大玉送りです。

大玉送りは、練習を重ねるにつれて上手に運べるようになり、今日が一番うまくできました。担当の先生や実行委員の児童が、上手に運ぶためのコツをつたえていましたが、それをよく聞いて実戦の中で活かしていました。

今日は低学年は1勝1敗の引き分け。高学年の部も1勝1敗の引き分けです。今日が最後の練習なので、運動会当日が楽しみです。

いよいよ、今週末は運動会です。昨日はお休みなので、残すところ4日間です。今週は、運動会の準備や練習に一層熱心に取り組んでいくと思います。

今朝も、8時35分から2回目の全校練習を行いました。今日の練習は運動会の歌、閉会式、大玉送りです。運動会の歌は前回の練習のときよりも大きな声で歌っていました。この元気な歌声を運動会の日に校庭中に響かせることを期待しています。大玉送りの練習は、今日は実際にやってみました。1年生~3年生は転がして送ります。大玉のスピードを落とさないように気をつけながら、素早く送っていきます。今日の結果は白組の勝ちでした。4年生~6年生は、大玉を落とさないように、頭上で送っていきます。大玉に触ろうとして力を入れると大玉のバランスが崩れて、落ちてしまいます。ちょうどよい力加減て大玉を送っていきます。今日の結果は1勝1敗の引き分けでした。2つの結果を合わせて勝敗を競うので、今日は1勝1分で白の勝ちです。運動会の日はどうなるか、楽しみです。

今週の月曜日に5年生が桜の接ぎ木に挑戦しました。二小にある染井吉野の樹は校舎の工事で多くのものがなくなります。そこて、今ある桜の樹を接ぎ木して苗を作り、その苗を新しい校庭に植えるという計画があります。私が着任する前から取り組んでいますが、実はまだ成功していません。昨年度も挑戦しましたが、完全に接ぎ木が成功して染井吉野の苗にはなっていません。最近では、接ぎ木の部分はうまくいっても、その後で台木にしている大島桜の苗の元気が良すぎて、染井吉野の部分が枯れてしまうという失敗例が続いていました。今回も芽接ぎという方法で接ぎ木を行いましたが、うまくいくか心配です。そこで、今年は芽接ぎだけでなく、2月頃に枝接ぎという方法でも試す計画でいます。

何とか、二小の染井吉野が次の校庭につないでいけるよう、手立てを考えています。

昇降口の下駄箱の上がギャラリーになっています。3年生と4年生の作品が、展示されています。3年生の作品は「積み木タワー」の作品です。4年生の作品は「ミニマル君のお家」の作品です。

3年生の「積み木タワー」は木片を組み合わせて、自分がイメージするタワーの形を作っていきました。いろを付けたり形を工夫したりして仕上げていった様子が伝わります。4年生の「ミニマル君のお家」はミニマル君という人形に見立てた円柱形の木片が暮らすお家をそれぞれイメージして、ミニマル君の日常がよく分かる作品です。どちらも題名を見ると、作った子がもつイメージが何となく伝わってきて、題名と共に作品を楽しむことかできます。

今朝は1回目の運動会全体練習がありました。入場行進、開会式、運動会の歌、大玉送りの並び順について練習しました。入場行進では、金管バンドのファンファーレで始まり、「木星」の演奏で入場します。今年は、5.6年生で演奏を行います。いつもより少ない編成なので、一人一人がしっかりと音を出しきる、という気持ちで演奏していました。開会式では、優勝杯の返還、選手宣誓など、6年生の実行委員が担当し、スローガン発表や得点の説明などは委員会で担当します。1年生は始めの言葉をがんばりました。

今年は久しぶりに「運動会の歌」が復活しました。今朝も元気な歌声が、校庭いっぱいに響いていました。しっかり準備をすすんています。

今日の避難訓練は、不審者対応の避難訓練です。学校に不審者が侵入したとしいう想定で訓練を実施しました。不審者が侵入したという放送が入ると、事前に決められた方法で、避難行動をします。ポイントは静かに素早く行動することです。侵入したという情報は、符丁をきめています。その符丁のときは不審者が侵入している、ということを訓練を通して改めて確認しました。

新しい校舎になって、これまでのマニュアルでつかえるところ、見直すところを確認して、安全な学校生活に向けてしっかり備えていきます。

昨日の雨で陽気もだいぶ落ち着き、今日は秋晴れの日和です。爽やかな風が吹く校庭から、6年生の元気な声が聞こえてきました。今日から、いよいよ校庭に出て、ソーラン節の練習が始まりました。これまでは、多目的室や体育館での練習でしたが、校庭での練習を積み重ねていきます。掛け声の声も体育館では声か響くので、声が出せているなぁと感じていたと思いますが、校庭では音が反響しないので、今までよりも大きく出さないと迫力ある声にはなりません。そういったことも含め、これからの1回1回の練習の中で、完成度を高めていくと思います。きっと1回1回上手になっていくとと思います。

10月は雨模様のスタートです。運動会の練習は体育館を使って行われています。ひと頃よりだいぶ凌ぎやすくなって、体育館での練習にも熱が入っている様子です。

1年生のの教室前には、素敵なシャツが並んでいます。図工の時間に作品を作りました。絵具を使って色をつけました。クレヨンや色鉛筆と違って絵具を使うと色をたくさんつけることができます。筆のタッチで太さを変えることができます。絵具の色の濃さを調節てきます。これらの絵具ならではの特性を生かして、シャツの模様を描いていきました。カラフルなシャツが並び、見ていて楽しい気持ちになります。

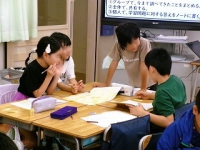

今日は3年生の社会科の授業を見ました。今日は、国立市の農業について学ぶ単元のなかで、国立市の梨づくり農園についてのまとめをしていました。今日までの学習の中で、梨づくり農園さんに先生がインタビューをした動画を見たり、資料などから調べたりして梨づくりについての理解を深めてきました。今日は、そのまとめとして学習課題「国立市の梨づくりはどのようにしているか?」という問いの答えを考えるところが重要なポイントです。そのため、調べたことを、グループの中で3つの視点に沿って確認していきました。その時に活用したのが思考ツールの一つである「Yチャート」です。これは、3つの視点に沿って池を出したり、関連付けて新たな考えを出したりするときに活用します。今日は「思い」「工夫」「輸送」の3つの視点で考えを整理していきました。単に付箋を貼るだけでなく、意見を仲間に伝えながら、話合いを進めていました。3年生は当たり前のように活用していまたが、思考ツールを上手に活用しているな、と感心しまた。

昨日、二小の金管バンド=二松ファンバンドが、第31回国立市吹奏楽フェスティバルに参加して、演奏を披露しました。今年の金管バンドの活動が始まって初めての発表でした。

6年生にとっては、金管のリーダーとなって初めての演奏です。3年生にとっても初めての演奏会です。会場はFSXホールで満席になるほど大勢のお客さんがきていました。演奏した曲目は「木星」と「ソーラン節」です。木星は毎年積み重ねている曲なので、4年生以上は何度も披露している曲です、人数に見合った大きな音が出せていました。「ソーラン節」は今年初めての曲です。こちらも練習の成果を発揮して、最後までしっかりと演奏できていました。かなり緊張したぁと子どもたちは感想を言っていましたがよく頑張ったと思います。保護者の皆様のご協力、ボランティアの中学生の協力もあり、スムーズに準備ができ、それもよい演奏につながったと思います。ありがとうございました。

今月は、教育実習生が2名、二小で実習をしています。2年生と5年生の学年について、それぞれの学年・学級で授業をしたり授業を参観したり、一緒に休み時間を過ごしたりして実習を行ってきました。

2名いる内、1名は今日までの実習でもう1名は来週で終わりとなります。昨日と今日は実習のまとめの授業を行いました。それぞれ、子どもたちによりよい授業をしよう、何とか理解を深め考えられるようにしようという意気込みが伝わってきました。私も含め、学校の先生方がだれしも通ってきた課題です。授業技術は経験と共に身に付くところがありますが、子どもへの思いはある意味素質のようなところがあります。そういう意味では十分な素質をもった実習生が来てくれたと思います。どうぞ、東京都の先生を目指してください。

今日は3年生が自転車安全教室を行いました。立川警察署、地域の交通安全協会の方、保護者ボランティアの皆さんにご協力いただき実施しました。2時間目は体育館で安全な自転車の乗り方について講習を受け、中休みと3時間目を使って自転車運転の実技講習を行いました。安全な自転車の乗り方は、安全確認をしっかり行うことです。左右を確認しさらに右後方を確認して車がこないか、周りの状況はどうかを確認することです。実技講習の中ではこのことを繰り返し行っていきました。3年生になって自転車を使うことが多くなると思います。3年生に限らず、どの子も事故にあわないような安全な自転車運転にこころがけてもらいたいと思います。

昨日の代表委員会で、運動会のスローガンが決まりました。今年のスローガンは「仲間と一致団結し、最高の思い出を作ろう!」となりました。少し前の児童朝会で代表委員会からスローガンやスローガンで使いたい言葉を募集しました。各学級から集まったアイデアをもとにして、昨日の代表委員会で決定しました。今週から運動会の練習がいよいよ本格的に始まりました。また、今年の運動会の開会式では運動会の歌「ゴーゴーゴー」を白組赤組に分かれて歌います。それぞれ一致団結して練習に本番に臨んでくれるといいなと思います。

今朝の朝会の時間には、通学路見守りボランティアの皆さんに来校していただき、2学期が始まったところの登校の様子についてお話ししていただきました。概ね元気に挨拶しながら登校ができている、というお話でした。通学の様子としては、日傘をさしてくるときは、雨傘と同様に傘の扱いに気をつけて歩くといいですね、という話がありました。

見守りをしていて、今日はこの子は少し行き渋っているなぁ、と感じるときは積極的に声を掛けるようしています、というお話を聞きました。交通安全だけでなく、気持ちも支えられている子がたくさんいるのだと思います。本当にありがたく思います。

今日は9月の縦割り活動の日です。8時30分から始まるので、25分までの登校時間を守らないと間に合いません。いつもは少しのんびり登校する子も今朝は、縦割りに遅れてしまう、と言いながら走って登校してきました。

今回は天候のことも考えてすべて室内での活動を計画していました。ただ、今朝はとても久しぶりに過ごしやすいお天気だったので校庭でやってもよかったかもしれません。来月はそうなると思います。

今は本校の卒業生である教育実習生がいるので、自分たちが小学生の頃も縦割り班活動はありましたか、と尋ねるとありましたということです。同じように活動していてとても懐かしく感じました、と言っていました。二小の伝統ある縦割り班活動なのだなぁと改めて実感しました。

今日は1年生がタブレット端末を使った学習をしていました。初歩的なプログラミングの学習です。スタートからゴールまでの1マスごと進行方向をプログラムして、ゴールに着くように考えていくゲームをしていました。

直接キャラクターを操作するのではなく、予め進む方向を順序だてて考え、意図したように進めるかどうかを試していきます。イメージの中ではうまく辿り着いたと思っていても、実際にプログラムしたものを動かしてみると思った動きと異なった動きをすることもあり、1年生はなかなか苦労しながら取り組んでいました。黒板には「あきらめない よく考える」と書かれていてこの課題の1年生にとっての難易度が伝わります。それでも、友達と協力したり何度も挑戦したりして、粘り強く取り組んでいる様子でした。タブレット端末はスマートフォンと同様に画面操作ができるので、その点は1年生はたいへん上手に操作していました。順次だてて考えていく力がつくといいなと感じました。

学校図書館前の窓際がまたまた素敵になっています。PTAのおはなしの会の皆さんが、素敵なディスプレーをしてくださいました。今回は海の生き物の世界を表しています。

今回の掲示で1番人気は「はまぐり占い」です。本物のはまぐりの貝殻をつかって占いを作っていただきました。はまぐりを返すと今日の運勢が分かります。子どもたは「大吉がでたよ」「吉がでた」と嬉しそうにはまぐりをかえしています。そのほかにもたくさん素敵な海の生き物たちがいて、興味津々の様子で見に来ています。素敵なディスプレーを掲示していただきありがとうございます。

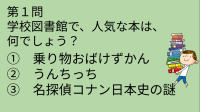

今日の集会は図書委員会が担当する図書集会でした。学校図書館に関すること、図書委員会のやっていることに関することについてクイズ形式で紹介する集会でした。

第1問は二小の学校図書館で人気の本についての出題です。次の中で人気の本を選びます。「乗り物おばけずかん」「うんちっち」「名探偵コナン日本史の謎」どれも楽しそうな本で、なかなかに難問でした。正解は「乗り物おばけずかん」です。そのほかに、正しい本の借り方、図書委員の仕事なとについての出題がありました。その中に「図書委員が困っていることは何でしょう」というクイズがありました。騒がしいこと、片付けないこと、畳スペースに上履きで上がることが選択肢です。答えは何と全部が困っていることだそうです。クイズ形式で分かりやすく伝えいますが、ぜひ二小の子どもたちには守ってもらいたいと思いました。

今日は3年生の学級で、総合的な学習の時間に情報教育のリテラシーに関する授業がありました。1人1台端末を使って学習をするときにカメラ機能を使うことがあります。観察したり記録したりするときに、カメラを使って学習をします。その使い方や使うときのルールについて学びました。左上のプリントの中に写真の中で、カメラ機能の使い方としておかしいな、と思うところを考えていきました。着替えているところ撮ること、断らずに撮ること、撮る対象を考えること、1人1台端末の置き場所に注意することなどの考えが出されました。そのことを踏まえて、アップとルーズの機能を使って「この部分の画像は何の画像か」を考えるクイズを作っていきました。それぞれ、使い方のルールを踏まえた使い方をして写真を撮り、クイズをつくっていきました。正しい情報リテラシーが身に付くことを期待します。

今日の4時間目の終わりごろ、6年生が校庭に集合していました。暑い最中に何かな、と思って様子を聞くと、卒業アルバムの集合写真を撮るとのことでした。校舎の方を見ると3階の教室にカメラマンさんがスタンバイしています。高いところから、全員が映るように並び方を上手に調整して集合写真を撮っていました。

この時期に撮ってしまうのか、と思いましたがこの時期だからこそ芝生の色は緑であるし、日差し上からさすのでカメラ映りにはいい時期なのかな、と想像しました。素敵な1枚になっているといいなと思います。

2学期になって、音楽室が少しリニューアルしました。1学期までは、新校舎と一緒に設置されていた机と椅子を使っていました。とても素敵な机と椅子なのですが、小学生には少々高さがありました。高学年の子には適していますが、3年生の子には少々高かった様子でした。座っていると足が浮いている子もいました。そこで、多目的室にある多摩産材で作られた椅子を使って見ることにしました。今までの椅子よりは若干低く、図工室でも使っているもと同じです。椅子にはものを入れられる工夫もあり、「音楽袋」を入れることができます。そして、器楽演奏のときは譜面台を使うことにしました。教科書や楽譜は譜面台にのせて演奏します。その譜面台は背面部分に下げることができ、すぐに使うことができます。今のところ具合が良さそうなので、この形で音楽室を使っていこうと考えています。

夏休み中は、晴れの日が続きました。そのため、学校の植栽も少し乾燥で、元気がない様子でした。先週の台風、そして昨日の雷雨があり、雨風雷は大変でしたが、植栽には恵みの雨の様子でした。

今朝、東側の桜の樹の下にピンクの大きな花をみつけました。この場所は、昨年までは工事区域だったので、もともとの様子は分かりません。もしかしたらどなたかが植えたのかもしれません。あるいは、球根や種がまぎれたのかもしれません。ピンクの大きな花がまるで造花のように咲いていました。見えにくいところに咲いているので、せっかくなので摘んできて来校者入口のところに見えるようにしておきました。調べて見ると「ゼフィランサス・ロゼア」という植物です。雨が降ると咲きやすい、ということが書いてあったので、昨日の夕立で咲いたのかもしれません。別名は「レインリリー」と呼ばれているそうです。

今日は、2時間目から4時間目が授業参観で、午後には保護者会がありました。まだまだ暑い最中ですが、大勢の保護者の方にご来校いただき、子どもたちの2学期スタートの学校での様子をご覧いただいたり、保護者会では2学期の予定や学級での様子についてお伝えさせていただきました。また、保護者会の中では、子どもたちもやっている構成的グループエンカウンターもやっていただきました。保護者の皆様にも互いの親和的関係が更に深まることを期待しています。

また、今日の学校公開の受付はQRコードを活用した受付を開始しました。QRコードリーダーにかざすと、ピッと音がして受付完了です。1学期に行っていた受付用のQRコードをスマホで読み込んで入力するやり方よりも、だいぶ素早く受付ができたと思います。今後、順次来校者用の南側受付にも設置して日常の来校の際にも活用していきたいと考えています。また、運動会・学芸会でも同様の受付を予定しているので、保護者用の名札にQRコードを切り取って入れておいてください。

夏休みの自由研究作品展が昨日から開かれています。子どもたちも各学級で時間を決めて参観しています。家庭科室には1年生から6年生までの作品が並び、とても見ごたえがあります。継続して観察したものや、自分の好きなことをつきつめて調べたこと、作りたいものを時間をかけて丁寧に作ったものなどがたくさん展示されいます。作品を見ていると、作品作りをしているときの子どもたちの様子が伝わってくるような気がして、見ていると大変興味深いです。

スロープには6年生の科学に関する自由研究のレポートが掲示されています。こちらも、6年生の一人一人が自分の興味関心に応じて調べたり観察したり実験したりしたことの成果を分かりやすく示しています。スロープをめぐりながら一つ一つじっくりと読むことができます。

月曜日の学校公開や保護者会の際には、ぜひじっくりご覧になっていただきたいと思います。

今日から自由研究作品展を行っています。新校舎となり展示場所は、各学級の前と家庭科室、スロープとなっています。11日(木)まで行っています。15時30分から16時30分の時間帯で見ることができます。8日の学校公開や保護者会のときにはその時間帯も見ることができます。

新しい校舎になって展示場所にスロープが加わりました。今回、スロープでの展示がしやすいように、用務主事さんがスロープ掲示用の台紙を作成してくれました。6年生の作品はこの台紙につけてスロープに掲示しています。ぜひご覧になってください。

今日は9月の委員会活動の日でした。8つの委員会に分かれて、それぞれ、9月の活動計画を確認したり、その先で計画されている委員会主催の集会やイベントについて話し合われていました。

委員会活動では、それぞれの委員会が担っている役割を果たしていくことで、自己有用観や達成感を味わわせていきます。それらは日常的な活動、例えば当番で曜日を決めて行う活動なとを欠かさずにやっていくことなどの活動です。

最近、二小の委員会活動では、それらの活動に加えて、それぞれの委員会の独自性や特色を生かした子どもたちが考えた活動が多くなっていると感じます。今日もそういったイベントや集会に向けた話し合いがされていました。自発的・自治的な活動が深まっていると感じます。

今日6年生は卒業アルバムの個人写真の撮影をしていました。写真屋さんか来て、多目的室に本格的な撮影セットを組んで撮影していきました。それぞれ、写真の角度を変えたり表情を変えたりして撮影を進めていきました。6年生は少し照れくさそうにしながらも、とっても嬉しそうに写真を撮ってもらっていました。

最後にクラス集合写真を撮っていました。もう卒業アルバムの写真なのか、と巣立ってしまうには、まだ早いよなーと思いながらその様子を見ていました。

今日の児童朝会のときに「はたらく消防写生会」の表彰がありました。1学期の5月8日に消防署と消防団の方に来校していただいて、消防車を描きました。その中の8名が表彰されました。立川消防署管内の28校の2656名が参加した中での表彰なので大変立派だと思います。3名が優秀賞で、5名が入選でした。

今朝は国立出張所の所長さんに来校していただき、子どもたちに直接賞状を手渡してもらいました。真っ赤な消防車が伸び伸びと描かれていて大変素敵な作品でした。

2学期が始まり、昨日から1年生から4年生の水泳授業が始まりました。今日は4年生の授業がありました。今年も1年生から4年生は八小のプールを借りて行っています。八小まで歩いていき、着替えてプールサイドに集合します。学校のプールなので水深も各学年に合うように調節して使用しています。

今日は4年生の1回目の水泳授業なので、水の入り方合図の意味などの安全にかかわる約束を確認して授業を開始しました。最近の暑さは厄介な暑さですが、水泳の授業に関してはとても都合がよい暑さです。気持ちのよいプールに入ると子どもたちの歓声が響きました。でも授業の約束の2回の笛の合図ですぐに静かになり、指示をよく聞きながら安全に気をつけて授業を行っていました。行き帰りの安全にも気をつけて水泳授業を実施していきます。

二小では、各学期のはじめは「いってらっしゃいの週」として、地域の方、保護者の方、学校、子どもたちが一体となった交通安全の活動をしています。見守りボランティアの皆様は、暑い最中にもかかわらず、朝早くから子どもたちの登校を見守っていただいています。この活動は通年していただいています。学校が始まると同時に見守りも始まるので、子どもたちだげなく、地域の方も見守りボランティアの方と「始まりましたね」「ご苦労さまです」と声を掛け合っていました。保護者の方はこの週はいつも以上に一緒に登校してくださり、周りの子どもたちにも声を掛けていただいています。学校でも今週は教員かぜ地域にでて、ボランティアの方と一緒に見守りをしています。高学年の子も低学年の子と一緒に登校する子がいます。みんなで安全な登校になるよう心掛けたいと思います。

今日からいよいよ2学期のスタートです。始業式は多目的室で5年生が参加し、ほかの学年はリモートで教室から参加しました。児童代表の言葉は5年生の3人が担当しましたが、さすが高学年と思わせる立派な発表ができていました。

今朝はいつもより早く登校してくる子が多く、登校すると友達と声を掛け合い、久しぶりに会った喜びでいっぱいの表情をしていました。ただ、長期休業明けは気持ちが不安定になっている子もいるため、学校では一人一人の子どもたちをできるだけ丁寧にみとり、何か不安なことがあればすぐに対応していくように準備しています。よい2学期のスタートとなりました。

〒186-0005

東京都国立市西2-13

TEL:042-572-2197

FAX:042-572-2198