昨日は委員会活動の日で、2学期の委員会活動がスタートしました。給食時には毎日、放送委員会がお昼の放送を考えて放送しています。昨日まではお昼の放送はなく、静かだけれど少し寂しいなと感じる給食時間でしたが、今日からはいつものお昼の放送が始まりました。

今日のプログラムは、オープニング、給食メモ、じゃんけん、牛乳キャップ占い、音楽、エンディングです。放送は放送室から行っています。放送室は職員室の裏手にあって、普段は子どもたちの出入りの無いお部屋です。少し奥まっていますが、プログラムの中の「じゃんけんと」「牛乳キャップ占い」は教室の反応が聞こえてきます。じゃんけんは、「1回戦 じゃんけん パー」など手で出す

代わりに声でじゃんけんをします。1回1回の結果に歓声が沸きます。牛乳キャップ占いは、牛乳キャップの裏側に刻印されている「S01」「S13」などの数字を「今日の第3位はS08です」とカウントダウンで発表していきます。放送を聞くまで、キャップの裏にそんな刻印があることは知りませんでした。子どもたちは面白所に目をつけるものだと、ちよっと感心しました。第1位のキャップの子はその日はとても嬉しいそうです。

子どもらしい視点でよく工夫されている放送です。

今年のぶどう屋さんは、昨日と今日、4年生から1年生までの子に配ることができ、無事に終了です。今年はぶどうはかなり実りましたが、8月の半ばごろにはすでにたわわに実っていて、学校が始まる頃にはすでにかなり熟した状態になっていました。そのため、子どもたちに配れる状態のものは残り少なくなっていて、3年生以下の子にはかなり数を抑えた配布となってしまいました。もう少し配りたかったなぁと思うところです。ただ、全学年に配ることができてよかったと思います。

今学校に植わっているぶどうの樹は、全て次期の工事区域に植わっているため、今ある樹は全て無くなります。そのため、8年度に整備される新たな校庭にはぶどう棚が作られる計画になっていて、今あるぶどうの樹を株分けしたものを育てています。ぶどう棚ができるまで大切に育て、新しい校庭にいまあるぶどうの樹をつなぎ、また子どもたちの楽しみが続いていければいいなと思っています。

ブドウの実を採って、きれいにして、数を揃えて、袋に入れての作業はなかなかのものでしたが、子どもたちの喜ぶ顔が見られてとても嬉しかったです。校長先生のぶどう屋さんは、しばらくは閉店です。

昨日の給食のときに、今日はどんな献立かな、と見てみると「KAMU COME Kitchen 開所1周年 お祝い」のさくらんぼゼリーが目に入りました。なるほど、昨年の2学期から新しい給食センターになり、1年がたったのか、と思いこの間のいろいろなことが思い出されました。

新しいセンターになって、食器の数が増えたり、トレーが大きくなったりして食べやすくなりました。ただ、食器の数が多いと、低学年では配膳に苦労するかな、とか運ぶのが大変になるかな、とかやってみるまではどうなることか、と少し心配なこともありました。また、アレルギー対応給食も始まるので、安全に配食するための仕組みやルール作りにも配慮していました。

1年間たって、だいぶ仕組みにも慣れ、安全でおいしい給食を毎日提供していただいていることに日々感謝しています。献立の中身をよく見ると、澄まし汁の中にもお祝いの文字がたくさん入っていました。

今日の朝会で代表委員会から、1人1台端末のルールについての話がありました。今の使い方を踏まえ、代表委員会で話合い、今までのルールに加えて2つ新たにルールを加えました。

今、使い方で課題になっていることは、破損による故障等が多くなっているということです。そのことを踏まえ、次の2つのルールが加わりました。1つは、持ち運びのルールです。移動でクロームブックを持ち運ぶときは、両手で抱えても持ち、必ず閉じた状態で持ち運ぶこと。

もう1つは、クロームブックの保管場所のルールです。クロームブックを机に置くときは、水筒と一緒に置かないこと。使わないときは、机の横の手提げに入れたり、机の中にしまったりする、というルールです。

二小では、クロームブックをとてもよく活用していますが、故障も多いこと

が課題でした。そのことについて、代表委員会でこうしたらよくなるだろう、というアイデアを出してくれました。安全に丁寧に取り扱えるようになるといいなと思います。

今年も「校長先生のぶどう屋さん」が開店しました。ビオトープのそばにあるぶどう棚には、今年もたくさんのぶどうが実りました。例年「校長先生のぶどう屋さん」を開店して、希望する子にぶどうを配っています。

今日は5.6年生に配りました。みんな、どれがいいかな、と真剣に選んで一袋持っていきました。あれがいいかな、こっちがいいかなとなかなか決まらない子もいましたが、最後には一つ決めて大切そうに持っていきました。その他の学年も順次配れるようにしていきたいと思います。

新学期が始まりました。今年度は各学期のはじめは「いってらっしゃいの週」として、地域の見守りボランティアの方だけでなく、保護者の方、教員も通学路での見守りとあいさつの声掛けを行っていただいています。

昨日、今日と登校の様子を見ていると、若干早め早めに登校していて、あいさつも元気にしている様子です。また、保護者の方と登校している子は、嬉しそうな表情で登校しています。昨日の高学年の学級指導では、高学年の子は低学年の手本となったり一緒に登校できるといいですね、という指導がありました。ただ、4月当初ではないので、1年生も特に戸惑っている様子はなく、高学年の子は、よきお手本として交通ルールを守って登校している様子でした。

地域の見守りボランティアの方は、この時期だけでなく学校がある日はいつも交通安全に配慮していただいていますが、その様子を見て改めてとてもありがたいなぁと感謝の気持ちを強くもちました。地域、保護者、子ども、学校の4者で子どもたちの安全な登下校を続けていくことが大切だと感じました。

始業式のお話です。

40日ほど、正確には39日間の夏休みが終わりました。今年の夏はとても暑い夏でしたが、熱い競技の祭典、パリオリンピックがありました。メダルもたくさんとって、チーム日本の活躍する姿がたくさん見られました。私が特に印象に残っているのは、新競技ブレイキン女子で金メダルを獲得した湯浅亜実さんの言葉です。金メダルをとったときのインタビューの中で、「参加している全員でブレイキンの良さを見せられた。勝ち負けだけではない、十人十色でみんながいいんだというのが伝えられたらいい。」と話していました。十人十色という言葉の意味は、「人が10人いれば10通りの好みや個性があるということ」です。競技なので勝ち負けはあるけれども、どのダンスもみんなよさがあって素晴らしいよ、ということを伝えていて、それはダンスだけでなく、いろいろな場面で例えば、学校生活の中でも言えることだな、と考えました。そのことがとても印象に残っています。

さて、今日から2学期の始まりです。2学期でもたくさん学び、たくさんの体験をして大きく成長してほしいと思っています。大きな学校行事としては、運動会と展覧会があります。日頃の成果を発揮して、思い出深い行事にしていきましょう。そして、今年の2学期は、この校舎で学校生活を送る最後の学期となります。校庭から見ると新しい校舎の一部が見えていて、完成も間近となっています。この思い出いっぱいの校舎や校舎の周りの樹木やビオトープ、屋上庭園と目いっぱいかかわって、素敵な思い出を紡いでいけるようにしましょう。

引き続いて発表した5年生の代表児童の「1学期に頑張ったこと、2学期に頑張ること」の発表は、高学年らしくしっかりとした内容でとても立派でした。

各学級でも友達や担任の先生と2学期をスタートしました。教室の黒板には先生方のメッセージやイラストが描かれていて、子どもたちは嬉しそうに黒板のメッセージを読むところから2学期のスタートをしている様子でした。

昨夜の消灯時間は9:30でした。電気は消えましたが、話し声は聞こえてきます。ただ11時には寝息が聞こえていました。朝も快晴です。外の気温は17℃で気持ちのよい朝になりました。朝食を食べて部屋を片付けて出発です。今日は半日、牧場体験をしていきます。乗馬をしたり、アスレチックをしたり、ソフトクリームを食べたり、お土産を買ったりして牧場を満喫しました。特に乗馬体験は初めて体験する子も多く、乗り始めは少し緊張した様子でしたが、周回の後半には良い姿勢で嬉しそう乗馬していました。2日目ともに天候にも恵まれて思い出深い野外体験教室になりました。

学校帰着が予定よりもずいぶん早くなってしまいましたが、大勢の保護者の方に出迎えていただきありがとうございました。体育館で帰校式もしっかりできて、よい締めくくりができました。大勢の皆様にご協力いただき深く感謝します。

野外体験教室1日目

今日は天候にも恵まれて、野外体験教室のよいスタートが切れました。

保護者の方々のお見送りを受け、バスに乗車して、まず津金フィッシングセンターに向かいました。

ここでマス釣りをして、釣った魚を捌いて炭火焼きにしてお昼のおかずにします。

上手な子はすぐに釣れますが、慣れない子は悪戦苦闘です。

けれども、苦労して釣り上げた一匹ほど価値が上がると思います。

釣ったばかりでまだ跳ねているのも混じっているマスを捌いて処理をして、炭火焼きにしました。

まさに命をいただいていることが実感できた様子でした。

宿舎は板橋区立八ヶ岳荘です。

広く設備が整っています。

到着後は、アウトドアキッチンでカレーとご飯を炊いて夕食の用意です。

今日は2食分自分たちで作ります。

今度は火起こしから始め、カレーの材料を切ったりお米を研いだりして夕食のカレーを作りました。

みんなで力を合わせて作りました。

薪で炊いたご飯はとても美味しく、できたカレーに「今までで一番美味しい」と言っていた子もいました。

「炊飯器はすごいなぁ」と便利な機器について改めて感心している子もいました。

片付けも協力して洗い物もしていきました。

貴重な体験ができました。

夜は国立よりも涼しく、1400メートルの標高を実感しました。

入浴後に学年レクリエーションをして今日は就寝です。

二松クラブは今日が3日目の最終日です。今日は午前中は4講座、午後は3講座の7講座が開かれました。午前中は「初めてのバイオインフォマティクス」に11名が参加しました。この講座は午前、午後の通しで行いました。バイオインフォマティクスという言葉は始めて耳にしましたが、遺伝情報などの生物の情報を解き明かしていく科学だそうです。難しい内容ですが、参加した子たちは頑張って理解していった様子でした。「にじみ絵でじう帳をつくろう」には、20名の子が参加しました。昨日に引き続き、水性ペンで色をつけにじませながら涼しげな模様を作っていきました。「レッツダンス!!」には、12名の子が参加しました。午後には、新たに「昔遊びをしよう!」の講座に15名の子が参加しました。麦わらを編んで作る虫かごづくりに挑戦していました。無農薬の麦わらはとても色がきれいで、麦のよい香りがしていました。

3日間にわたって、たくさんの興味深い講座、楽しい講座を開いていただきました。講師として、お手伝いとして、参加し子どもたちに素敵な時間を作っていただいた大勢の皆様に深く感謝いたします。ありがとうございました。

二松クラブ2日目の今日は午前5講座、午後2講座を開きました。午前中の講座「カムカムキッチンカードあそび~給食について知ろう!」では、約30人の子が参加しました。カムカムキッチンDVDを見たり栄養士さんが作ったカードあそびしたりしして、給食について楽しく理解を深めました。「くにたちカルタ」では約20人の子が参加し、個人戦、団体戦をして国立カルタを楽しみました。高校生や大学生のボランティアの皆さんにも協力していただきました。「リズムの世界へようこそ!ドラム体験教室」では5名の子が参加して、エイトビートの基本的なドラム演奏を楽しみました。「おはなしのせかいをひろげよう」には約20名の子が参加しました。お話に自分たちで楽器の効果音をつけて発表していました。「にじみ絵でじゆう帳をつくろう」には約20人の子が参加して、和紙に水性ペンで色付けしてつくったにじみ絵作りに挑戦していました。午後の「二小の木をつかい桜染のハンカチとペンダントや指輪をつくろう!」では、約25名にんの子が参加しました。二小の樹木を使って、染め物や工作づくりに挑戦していました。「紙ねんどで夏のフェイクスイーツ作り」では14名の子が参加して、紙粘土を使った本物そっくりのスイーツ作りに挑戦していました。

今日も大勢の講師の方、協力者の方々のお陰で、子どもたちに楽しい体験活動の機会を作ることができました。

今日から毎年の夏休み恒例の「二松クラブ」か始まりました。二松クラブは、地域の方、保護者の方、二小にご縁のある方々が、子どもたちのために、それぞれ得意な分野や専門分野を活かした講座を開く、サマースクールです。学習とは特に関係なく、参加して楽しそう、やってみたいと子どもたちか思うような講座が今年もたくさん開設できました。

今日の午前中は、「動ける身体(からだ)をつくろう!」「カップスを楽しもう!」「リズムの世界へようこそ!ドラム体験教室」「切り絵でキャンドルづくりをしよう」の4講座、午後は「みんなでうたおう!」「自分だけのオリジナル!ペットボトルビーズでリサイクル工作」「車にくわしくなろう スーパーカー教室」の3講座が開かれました。どの講座も子どもたちがとても楽しいそう参加していました。講座を開いていただきました皆様に感謝いします。明日もあります。学校の行き帰りは暑さと交通事故に気を付けてきてください。

4月から始まった1学期も今日が終業式で、一区切りとなります。終業式では3年生が児童代表の言葉を発表しました。3人ともよく考えた作文をはっきりした口調で発表していました。大変立派でした。

今日は最終日なので、通知表を渡されたり、クラスレクをしたり、大掃除をしたりと、いつもとは少し違う過ごしかたでした。夏休みの宿題を受け取ったり説明を受けたりして、今日は終了です。明日から8月27日まで夏休みとなります。40日近くの長い長いお休みになります。健康に気を付けて、普段ではできないことに挑戦したり、普段やっていること継続したりして、また一回りも二回りも成長した姿を2学期に見たいと思います。

今日は1年生の先生の紹介で絵本作家の宮本えつよし先生に来校していただきました。宮本先生は「おばけずかん」シリーズなど、子どもたちに人気がある絵本をたくさん作っている先生です。今日は1年生の各学級で1時間ずつ、特別授業をしていただきました。

まず担任の先生から「今日は絵本作家の宮本えつよし先生に来ていただきました。では、宮本先生お入りください」と紹介されると、素敵な覆面を被った宮本先生が登場します。さらにその覆面は次々と変身するので、子どもたちは宮本先生の登場から、ずっとくぎ付けでお話を聞きます。

学校の帰り道でおばけにあったらどうしよう、という内容の紙芝居を披露していただきました。とても楽しいお話に、子どもたちは歓声を上げながら、食い入るように聞いていました。その後、紙とストローで作る竹とんぼとおばけが飛び出てくる空気鉄砲の工作を教えていただき、工作に挑戦していきました。

休み時間には、学校図書館にも来ていただきました。事前に宮本先生が来ることをお知らせしていたので、おばけずかんなど、宮本先生の本を読んだことがある二小の子どもたちが大勢集まって、宮本先生からお話を聞いたり、サインをしてもらったりしていました。

素敵な時間をプレゼントしていただきました。

もうすぐ梅雨明けになりそうなお天気です。学校のぶどうのぶどう棚では、今年もぶどうの実がたくさん育っています。少し前までは、緑の小さな実でしたが、一雨ごとに少しずつ大きくなり、先端のいくつかの粒は、紫色に色づいてきていました。

このまま、順調に大きくなっていけば、去年と同様に子どもたちにも配れるかなと思います。まだまだ、青くきっと酸っぱい実だと思いますが、夏の日差しをいっぱい浴びて、育っていくのが楽しみです。

今朝の集会は「何が通ったのでしょうクイズ」を行いました。体育館の舞台の幕を少しだけ開けて、その隙間を何かが通ります。それを当てるクイズです。狭い隙間を何かが一瞬だけ通り過ぎていきます。消しゴムや体育着袋などは、小さいので見逃してしまいそうになります。人や服などは、何とか目で追えるかな、という程度です。ちょうどよい難しさで、1年生から6年生まで全員が楽しめている様子でした。

今年は全員が集まって集会をしています。1年生にとって楽しいことでも、6年生には簡単すぎてつまらないと感じてしまうこともあります。逆もあります。集会委員会では、そのことをよく考えちょうどよい楽しさをよく工夫していると感じました。

今日の5時間目には、地域防災の皆様と連携した、総合訓練を行いました。1年生から6年生まで、それぞれの学年で防災に関する体験活動を実施しました。1年生は初期消火訓練で、「火事だ!」と大きな声を出すことと消火器の使い方を行いました。2年生は、防災備蓄品について学びました。学校に備蓄してある防災用品について理解を深めました。3年生はマンホールトイレについて、実際に組み立てたものを見て使い方等について理解を深めました。4年生は、応急給水訓練について、緊急時の給水方法について学びました。5年生は、三角巾の使い方を学び、応急手当の方法を学びました。6年生は、AEDの使い方と心臓マッサージの方法を学びました。各学年とも、消防署と地域の消防団の方、市役所の方が丁寧に教えてくれました。あいにくの雨でしたが、大切なことをたくさん学ぶ機会となりました。

今週6年生の図工の時間がとても楽しそうです。今週の図工の時間は、図工室から飛び出して、校舎内のいろいろな所で6年生が活動しています。作業が終了したグループの子が、「ここから見てください」と声をかけてきました。どうしているのか、と見ると、それだけでは良く分かりません。視点をここに合わせて見ると面白いですよ、と言われて見てみました。なんと、ハートマークが見えます。こんな仕掛けの作品を6年生は楽しそうに創作していました。他の学年の子もその場所を通ると、興味深そうに視点をずらして覗いてみて、「あー、そうなんだ」と納得したり発見できて喜んだりしていました。子どものアイデアは楽しいな、と改めて感じました。

今日は4年生が「おんかつ」の授業を行いました。「おんかつ」とは、芸小ホールが主催し、小学校に音楽家を派遣して子どもたちに音楽の楽しさ素晴らしさ、を体験してもらう学習です。

今日はフルートとピアノの演奏家の方に来ていただきました。プロの演奏家の楽曲を間近で聴くことができてそれだけでも貴重な体験だと思いました。学習の中では、演奏する楽曲を聞いてどのように感じるか、一連の曲の中でも、一律ではなく場面場面で曲想の感じ方が変わることを体感する実験的な学習も行われました。子どもたちは、「楽しい、おもしろい」「優しい、温かい、穏やか」「不気味な、怪しい、重苦しい」「力強い、大胆」の4つの曲想について、聞きながら感じながら自分が感じたとおりの場所を選んでいきました。最後は演奏に合わせて合唱をしました。あっという間に1時間が終わりました。貴重な経験だったと思います。

先週の金曜日は、3年生がリモートで社会科見学をしましたが、今日は4年生がクリーンセンター多摩川と国立市クリーンセンター、給食センターに実際に行って学習する社会科見学をしました。

国立市可燃ごみは狛江市、稲城市、府中市と共同で、クリーンセンター多摩川で処理しています。見学では巨大なごみピットから大きなクレーンでごみが運ばれる様子を見学したり、工場内のしくみについて学習しました。また、不燃ごみや資源ごみなどは市内のクリーンセンターで分別されている様子を見学しました。資源になるものは一つ一つ手作業で分別されている様子を見学できました。最後は昼食時間も含め、給食センターを見学しました。毎日食べている給食ができる様子をビデオで見たり、施設の様子を実際に見たりできました。実際にその場所に行ってこそ体験できる学びがたくさんありました。今回は、行って学ぶ見学となりました。

今日は、朝から気温が上昇し、8時の時点でWBGTの値が31℃を超える「危険」な数値を示していました。今日は、校庭での体育や休み時間の外遊びを中止にしています。

先週の金曜日もかなり気温や湿度高くなっていましたが、3年生はスーパーマーケットの見学をリモートで行いました。これまでは、実際に子どもたちがスーパーマーケットまで行って、見学をして学校に戻ってきました。ただ、実際に見学に行くには時間も要し、通行安全や熱中症にも配慮なければなりません。そこで、学年の先生だけが現地に行ってリモートで学校と結び、店長さんから詳しく説明を聞きながら見学をすすめるようしました。

お店が詳しく伝えたいことも直接聞くことができ、教室から参加できるのでメモも机の上でたくさんとることができました。リモートで行う新しい学習方法だと思いました。

2年生は、宮崎県農協の協力をいただき、生活科の学習でピーマンを育てています。花が咲いて、一部収穫もできるようになりました。今日は、宮崎県農協の皆さんに来校していただき、宮崎のピーマンの調理教室を行いました。今日は学校で採れたものではなく、持ってきていただいた立派なピーマンを使いました。

調理の仕方はヘタをとって、包丁を使って細長く切り、レシピではゆでることになっていましたが、レンチンして、最後に塩昆布をまぜて出来上がりです。包丁も使うので、安全に配慮して、保護者の皆さんにも協力していただいて作っていきました。

出来上がったピーマンは予想以上においしかった様子で、今までピーマンが苦手だった子も、食べられたーと喜んでいました。ピーマンが甘くておいしいよ、と教えてくれる子もいました。

学校で育っているピーマンも、これから次々と大きくなると思います。2年生はとても楽しみにしている様子です。

今日は2.4.6年生が歯の健康について学習「歯科講話」を行いました。歯科医師の先生と歯科衛生士の先生に来ていただき、歯の健康についての学習をしました。小学生の時期は、乳歯から永久歯に生え変わる期間です。その間は、乳歯と永久歯が混在するので、歯並びも均一ではなく、磨き残しなどが出やすい時期でもあります。今日の学習では、歯の健康が体の健康にも大切なことや、よりよい歯磨きの方法などについて学んでいきました。

子どもたちの質問で、どのくらいの時間、歯磨きをしたらよいですか、という質問があり、先生からは、時間ではなく、全て磨けることが大切ですよ、教えていただきました。さらに、全て磨く方法として、歯磨きの順番を決めておくと磨き残しがなく磨けますよ、と教えていただきました。歯磨きの習慣をきちんとつけて大切な歯の健康を保ちたいですね。

今日は給食の時間に、給食ステーションの栄養士の方3名に来ていただき、今日の献立などについてお話をしてくださいました。今日の献立のひとつは、ゴーヤチャンプルーです。食べたことが子供もいる一方で、ゴーヤは苦みがあるため、まだたべたことがない子もいます。栄養士さんからは、ゴーヤは栄養がたくさんあって、苦みはあるけれど、給食では苦みが少なくなるように工夫したので、しっかりと食べてもらいたいというお話がありました。実際食べてみると、苦みは少なくおいしいので、きっと食べられた子が多かったと思います。

今日の給食にはもう一つニュースがありました。それは、味付け海苔のパッケージが、今日新発行されたお札の柄になっていたことでした。子どもたちは、新一万円、新五千円、新千円のパッケージを配られて、それぞれ楽しそうに大切そうにパッケージを開けて味付けのりを食べていました。タイムリーな給食だなぁと感心しました。

今日はPTAお話し会の皆さんによる定期公演、お話し会がありましした。お話を一つ選んで、人形劇にして子どもたちに披露してくれています。昨年度はコロナあけで久しぶりに自由参観に形で公演ができました。ただ、子どもたちは楽しいことをよく知っていて、大勢の子どもたちが詰めかけて、ちょっと集まり過ぎた感じがありました。今年この点をよく考え、まず中休み、昼休みの2回公演とし、中休みは2.4.6年生に公演し、昼休みは1.3.5年生に公演しました。また、座る場所も低学年のエリア、中学年のエリア、高学年のエリアに分けてみんなが安心して見られるように工夫してくださいました。

今日の演目は「おじいさんとおばけ」です。ただで借りられるけれども、お化けが出そうなお家があり、おじいさんはその家を借りることにしました。そして、夜になるとお化けが出てきて……。お化けが出る場面になると、低学年の子は声をあげて怖がっていました。また、楽しい場面では笑い声の歓声が上がりました。あっという間に終わりの時間となりました。素敵なお話会を公演していただきありがとうございました。

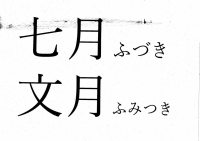

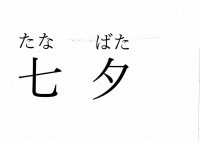

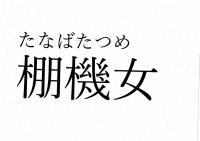

今日は7月1日、今日から7月です。七月は文月(ふづき ふみつき)とも呼ばれます。ところで同じ七つながりで「七夕」という言葉があります。これは何と読むか分かりますか。声が聞こえてきました。そうです「たなばた」と読みます。でもどうして「七夕」は「なな」と「ゆう」なのに「たなばた」と読むのでしょうか。疑問に調べてみると次のようなことが分かりました。昔はちょうどのこの時期に、女性が布を神様のために織って、豊かな実りになることをお祈りしたのだそうです。その布を織る女性を「棚機女」と書いて「たなばたつめ」と読んでいて、その布を織る機械を「棚機」「たなばた」と呼んでいたのだそうです。そこで、「七夕」の時期に布を織っていたので「七夕」のことを「たなばた」と呼ぶようになっということです。

七夕のときには、笹竹飾りに願いごとを短冊に書くと、その願いが叶うと言われています。学校にも中央階段のところに笹竹飾りを設置しました。願い事を書きたい人は一つ決めて短冊に書いて飾ってみてください。

今日は、新校舎の中を教育委員会の方と一緒に見学する機会がありました。現在、外枠の工事が終わり、内装の工事を進めています。設計図や完成予想図などでイメージを持っていましたが、実際に見るのは初めてのことでした。この後さらに工事がすすむので、今日見たイメージと完成した時の様子は違うと思いますが、今は階段とスロープがとても目立ちます。真ん中の吹き抜けを囲むようにしているスロープと中央階段との接続部分が特徴的な造形に見えました。

各教室、特別教室ともに意匠が工夫されていて、完成がとても楽しみになりましたる1学期の終わりに、子どもたちが見学できるように現在調整中です。

先週の木曜日にも少し書きましたが、スカイガーデンの球根の移動が進んでいます。スカイガーデンの中には、球根の植物がかなりあります。春咲きのものも多いのですが、花が咲いてしばらくたち球根が育って茎や葉が枯れたものは、いつもの年であれば、土に植わったまま来年の春を待ちます。けれども来年の春は取り壊し作業期間に入る予定なので、そのままではスカイガーデンごと廃棄されてしまいます。そこで、ボランティアのみなさんにお願いして、取り出せる球根を見付けて取り出してもらっています。

今日は子どもたちも少しお手伝いして球根を救出していました。土を掘り返してみると、球根が出てきますが、わずか10センチにも満たない土の中に生えていることが分かります。桜の木や松の木なども生えていますが、よく育っているなぁと改めて感心します。次に繋げられるものはできるだけ繋げていきたいと思います。

梅雨入りしましたが、学校の周りでは雨はあまり降っていないようです。まさに梅雨の合間の時期になるので、外遊びができる日には、子どもたちは元気に外遊びをしています。校庭で遊ぶ子も多いのですが、校庭に行くまでの通路や広場などで遊ぶ子も多く見かけます。生き物好きな子は、ビオトープの周り集まっています。今日も見付けたカナヘビがビオトープの中に入り込んでしまったのを探したり、シオカラトンボを観察したりしていました。また、カメ君も人気です。そして、細い通路や木の陰などを利用してかくれんぼをしたり鬼ごっこをしたりしているグループもたくさん見かけました。それぞれお気に入りの場所で外遊びを楽しんでいる様子です。

今日は5年生が、副籍交流に関する理解教育を行いました。復籍交流とは東京都がすすめる副籍制度を利用した交流学習のことです。副籍制度とは、都立の特別支援学校に通っている児童が、住んでいる地域の学校に副次的な籍(副籍)をもって、直接的な交流や間接的な交流を通じて、住んでいる地域とのつながりの維持・継続を図る制度のことです。

5年生は以前からこの復籍交流を行っていますが、進級してクラス編成も変わったので改めて、特別支援学校の先生から、復籍交流の理解を深めるための学習を行いました。特別支援学校の施設などについてのお話や、どのようにして学習しているのかをお話していただきました。また、上手に交流するためのポイントなどについても教えていただきました。このことを活かして交流学習かより深まることを期待しています。

今朝は児童集会の日です。今日は集会委員会が計画した、ゲーム集会でした。今年から児童集会は全校が全員集まって行っています。計画では校庭で実施する予定でしたが、今朝は校庭の状態が良くなかったのて、体育館で実施しました。

内容は〇✕クイズです。〇だと思ったときは〇のエリアに移動し、×だと思ったときは✕のエリアに移動します。クイズの内容は、例えば二小の校歌は3番まである、〇か✕か、などの答えやすいものから、二小にはトイレが14か所ある〇か✕か、などなかなか難しいものまで幅広くありました。

内容はよく工夫されていてみんなで楽しむことができました。また、全員が集合すると、おしゃべりをしていると進行ができないことや、出入りに時間をかけないように速やかに行うことが大切であることなど、全員で集まるからこそ学べることもたくんさありました。これらのことは少し前まではコロナでできなかったことなので、体験を通して学べることは貴重だと感じています。

今日はいよいよ梅雨入りしたのかな、と思わせるようなしっかりとした雨が降っていました。休み時間も今日は室内で過ごしていました。教室を覗いてみると、かなりの学級でクロームブックを開いている様子が見られました。何をしているのかというと、タイピングの練習をしていました。

二小のルールでは、タイピングの練習であれば、休み時間にやってもよいことになっています。そのため、雨の日は外遊びができないため、タイピング練習をしている子が大勢います。練習といってもゲーム形式でする練習なので、ゲーム感覚でやっている様子でした。覗いてみると結構難しい言葉もスラスラと正しく打ち込んでいる子が大勢いました。

タイピングは大切なリテラシーなので、この技能も高めてもらいたいです。かといって、けじめなくタイピングをゲームのように使うのも問題です。節度をもって取り組めるのが理想だなと感じました。

今朝、子どもたちが登校している頭上にとてもはっきりした鶯の鳴き声が響いていました。ちょうど防災無線のスピーカーあたりから聞こえるので、まるでスピーカーから流していると思われるくらいの音量で鳴き声が響いていました。よく見ると近くの電線にとまっている姿が見られました。カメラでは確認しずらいですね。

今日は木曜日なので屋上開放です。ボランティアの皆さんも来ていただきスカイガーデンのお手入れをしていただきました。子どもたちも今日はいつもより大勢屋上に来ている様子でした。

今は屋上の樹々の葉が緑の濃さを増して、生き生きとしています。春の花が終わって夏の花との端境期になっている様子です。屋上庭園に自生している春の花の球根類は、もう次の花を咲かせる時期には校舎に入れないので、順次取り出して新たな場所ではなが咲くように、取り出しを提案しています。移設に向けて順次準備を進めています。

今日はクラブ活動がありました。どのクラブも6年生を中心に事前に活動内容をきめて担当の先生と調整し、準備を整えて活動していました。屋外運動クラブは、この時期は雨だったり、天気でも暑すぎたりすると外での活動ができなくなりますが、今日は爽やかな天気となり元気いっぱいに活動していました。今年も新しいクラブがいくつかできましたが、その中に「哲学クラブ」というクラブがあります。様々なことがらについて話し合って考えを深めていく、という活動をします。「哲学対話」という手法を使って話し合いをします。今日も2つのことがらについて「哲学」していました。その内の一つは「なぜ学校で勉強をするのか」という問いです。学校が勉強することに適した環境があること、学校には一緒に勉強する仲間がいること、先生が直接教えてくれることなどの意見や、リモートでも参加できるのではないか、他の施設でも似たようなものがあるのではないか、などの意見もありました。対話を通して腑に落ちたこと、新たな問いが生まれたことなどが聞かれました。小学生の哲学対話は深い話だなぁと感心して聴いていました。

今日は朝から大雨で、登校してくる子どもたちも大変な様子でした。休み時間になっても雨は降り続いているので、今日の学校図書館には大勢の子どもたちが訪れていました。やはり雨の日だから学校図書館には人が集まるなぁと思っていましたが、今日はそれ以上に集まっている様子です。それは、入口に答えがありました。

図書委員会や学校司書の先生、司書教諭の先生が6月は雨が多くなるので、本に親しむチャンスだと捉えて、「ブック イベント ウィーク」を開催しているからでした。今回のメインイベントは「トレジャーギフト」です。これは、本の中に緑色の紙を入れておき、その紙に書かれた、その本にかかわるクイズに答えて正解すると、もう1冊多く本が借りられます、としいう内容です。昨日の朝会でも、図書委員会からお知らせしていた内容です。

子どもたちにとっては、宝探しとクイズの要素があるので、とても楽しそうに図書館の中で本探しをして、クイズに答えていました。なかなか面白いアイデアだと思います。楽しみながら本に親しめるように工夫されていると思いました。

今日の朝会の時間に、給食センター「カムカムキッチン」の栄養士の先生方を紹介しました。栄養士の先生は、給食の献立を作成したり、アレルギー対応食の献立を考えたりしてくれています。いつもは「カムカムキッチン」にお勤めしていますが、ときどき各学校をまわって給食指導をしていただいています。

今日は自己紹介をしていただきました。それぞれ大好きな給食メニューを紹介してくださいました。教室からは、自分たちの好きなものと同じメニューが発表されると、嬉しそうな歓声が聞こえてきました。「カムカムキッチン」などの紹介動画もいただいたのでそれを今週中に各学級で見る予定です。また、ユーチューブで「カムカムキッチン」の紹介動画を配信しているそうなので、そちらにも注目したいと思います。

昨夜は日光彫の体験をしました。ひっかき刀と言われる引きながら掘る日光彫独特の道具を使って彫ります。予め考えて持ってきた下絵をカーボン紙で木地に写し、下絵に沿って掘り上げます。初めて使う道具なので勝手が分からず、初めは苦労している様子でしたが、だんだんと使い方を覚え下絵をのデザインを木地に彫れるようになっていきました。思い出いっぱいのお土産が作れました。

今日もよい天気の朝でした。朝食後に閉校式をして3日間お世話になった宿舎をあとにしました。今日は楽しみにしていた日光江戸村です。グループごとに仲間と協力して楽しく過ごしていました。滞在時間はあっという間に過ぎ、もっといたいと思いながら集合して江戸村は終了です。

帰校式には、大勢の保護者の方、教職員が出迎えてくれました。皆さんに感謝して3日間の移動教室は終了です。

昨夜は温泉にゆっくり入れたようです。露天風呂もあって気持ちよかったと言っていました。

今日の午前中はハイキングです。お昼頃に集中豪雨になる予報なので心配でした。早めにハイキングが終わるように変更し、降られずによい天候の中で実施できました。ネイチャーガイドさんが奥日光の自然について詳しく教えてくれて、理解を深めながらハイキングをすることができました。

昼食後に華厳の滝を見学しました。今年は何年か振りに中禅寺湖の水位が低い年で、例年どおりの迫力ある景色は見られませんでしたが、反対の見方をすればとても珍しい景色が見られたとも言えると思います。2クラスの記念写真を撮れ終えた直後、正に滝のような雨が降りだしました。これもある意味よいタイミングだと思います。

帰りがけにソフトクリームを食べて宿舎に戻りました。今日は夜に日光彫の体験です。

だいぶ体を使ったので今夜はぐっすり寝られるといいなと思います。

今日は天気にも恵まれ、1年生、保護者の方々、教職員に見送ってもらい元気に出発しました。

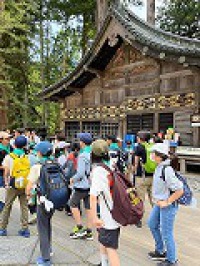

昼食のあと、東照宮を見学しました。グループ内でそれぞれガイドする場所を予め決めておき、原稿を準備して相互に説明して行きました。友達の説明を熱心に聞いている様子でした。感想では鳴き龍が人気だった様子です。

その次は少し予定を変更して男体山をバックに集合写真を撮りました。明日はあまりよい天気ではなさそうなので、山頂までくっきりと見えるタイミングで写真を撮りました。

その次は、湯本温泉の源泉にいきました。ブクブクと温泉が湧き出ていて触ると暖かく、10円玉の色も変わって温泉の効果を実感できました。野生の鹿も間近に見ることができました。

その後宿舎での開校式です。

明日の天気がよくなりますように。

今月の避難訓練は、学校に不審者が侵入した場合を想定した訓練でした。学校に不審者が入った場合、そのことをいち早く情報共有して、子どもの安全を確保する必要があります。不審者侵入に気付いたら、すぐに110番通報をするとともに、そのことを職員室に知らせ、一斉放送で不審者には分からないけれども、学校の教職員や子どもたちには分かる方法で知らせます。放送を聞いた後、すぐに避難行動に移ります。子供を安全に誘導する役割と不審者に対応する役割に分かれ、教職員全体で子どもたちの安全を確保します。

今日は訓練の放送あり、子どもたちは安全な方法で身を隠していました。その間に対応する役割の教職員は不審者に対応し、警察の到着を待つようにしました。ただ、実を隠している最中は、どこで何が起きているのかは分からないため、見通しの持てない不安やいつ現れるかも分からないという恐怖感もあり、緊張した様子の訓練となりました。

実施して、改善点を改め、さらに安全な体制を築くようにします。

今朝の朝会は月1回行っている安全指導があるため、6年生のあいさつと、転入生の紹介などでした。

今日の安全指導は不審者対応に関する安全指導でした。「いかのおすし」という合言葉をご存じでしょうか。不審者対応の合言葉です。知らない人について「いか」ない。他人の車に「の」らない。「お」おごえを出す。「す」ぐに逃げる。「し」らせる。これらの対応をまとめて「いかのおすし」という言葉にしているそうです。また、何かあったら近くのお店や近くにいる大人に助けを求めることも指導しています。

今日は6年生が、いじめ防止の授業を行いました。特別講師として弁護士の先生をお招きして実施しました。弁護士の仕事は何を守る仕事かという問いに、人権を守ること、と答えた子がいましたが、正解です。そして、人権とは、その人の「安心」「自信」「自由」が守られていることです、というお話でした。

「いじめられる人」はその人が「悪い」「悪くない」「場合によって悪い」という3択問題が出されました。いったい何を選んだらよいでしょうか。あるクラスの子どもたちはの回答傾向は「悪い」はほぼいない。「悪くない」4割弱「場合によって悪い」が5割ほどでした。では「場合によって悪い」とはどんな場合を想定しているのでしょう、という問いに対しては「いじめられた人がその前にいじめていたとき」などの場合が多かったです。弁護士の先生からは、果たしてそれでよいのか、という問いかけがあり、結論としてはいじめた子にいじめで返す方法は適切ではなく、他の方法でいじめを止めるべきである、ということを丁寧に指導していただきました。

話し合ったり、大人に相談したりして解決の糸口を見つけていくことが大切だということを伝えていただきました。学校の先生とはちがう、大人の方からの話を聞くことができ、よく伝わった様子でした。

春にたくさんの花を咲かせていた樹々にいろいろと実がなっています。杏子のピンクの花がたくさん咲いていましたが、今はオレンジ色の実をたくさんつけています。桜の花もたくさん咲きましたが、染井吉野にも大島桜にもたくさんの実がなっています。サクランボです。でも人が食べられるような大きさのものではありませんが、鳥たちにはご馳走のようです。どの桜の木もたくさんの実をつけていますが、それを食べる野鳥もたくさん見られます。よく見かけるのは、ムクドリとヒヨドリです。ムクドリもヒヨドリもたくさんいます。桜の木には沢山の実がなっているのですが、その中でもおいしいところそうでないところがあるようで、同じ種類同士でも縄張り争いをしている様子です。仲良く食べればよいのに、と思うのは人間の勝手な想像かも知れません。自然豊かな学校環境だなぁと感じさせられます。

今日は6月3日、6月に入りました。今朝は6月に因んだお話をします。このキャラクターは誰だか分かりますか。知っているよー、という声が校長室まで聞こえてきます。鬼滅の刃にでてくる剣士の一人ですね。名前は分かりますか。「カナヲ」さんですが、苗字は「栗花落」と書いて「ツユリ」と読みます。「ツユリ カナヲ」さんです。この「ツユリ」という苗字ですが、「栗 花 落」でそう読むのはちょっと難しい読み方だと思います。これが栗の花です。ちょうど今ごろ咲いているので、見たことかあるかもしれません。この今咲いている栗の花が落ちるころ、これからあと1、2週間先に「梅雨入り」(つゆいり)になることから「栗花落」で「つゆり」と読ませるそうです。ちょっと詰まって「つゆいり」から「つゆり」になったのだそうです。昨日、関連する記事を新聞で読んだので紹介しました。今月も頑張りましょう。

今、二小には教育実習生の大学生がきています。5月20日から実習か始まり、今日までに2週間が経過しました。現在、主に5年生のクラスで授業も受け持ちながら実習を進めています。

今日は1時間目の社会科と3時間目の算数をうけもって授業を行っていました。実習生とはいえ、子供の前に立てば先生です。先生として授業をするために、教材研究をし授業の準備をして授業に臨んでいます。1回1回の授業を振り返り、もっとよくするにはどうしたらよいかよく考え工夫をして授業を行っています。そのことは授業を受ける子どもたちにも伝わっていて、子どもたちもよく集中して学習していました。

来週1週間で実習期間が終わります。二小で学んだことが将来の先生として役立つといいなと思います。

今日は2回目の縦割り活動がありました。前回は顔合わせでしたが、今回は初めての活動になります。各学年ともに、上学年が下学年のグループを迎えに行き、計画していた場所で活動を行いました。

縦割り活動になるといつもとは違う様子が見られてとても楽しくなります。それは、普段だったらルールを破りがちだったり自分本位の行動が多い子が、下学年の児童に対して「ルールを守ろう」「みんなのことも考えようよ」と言っている姿が見られたり、先生の言うことにはすぐに行動できない子が、上学年の子の言ったことには素直に従っていたり、ちょっと乱暴だった子が優しく手を繋いで導いていたりする姿を見ることです。

いつもとは違う人間関係の中で、本来の姿が出ているように見えます。活動を通して学ぶことが多い縦割り活動だと思います。

現在、国立市の学校の教室はエアコんが全て配備されています。そのため、以前活用していた扇風機は必要ないように思われますが、実はけっこう活躍しています。特にこの時期、エアコンをかけるほど暑くはないが、かといってもう少し風が流れているといいのにな、という日があります。そんなときに扇風機を使います。

けれども、冬の間は使わなかったので、半年ぶりに使うとけっこうなほこりが付いています。そのまま回すとほこりが舞い散ってしまいます。そこで、この時期に間に合うように用務主事さんが各教室の扇風機を一つ一つほこりをはらい、点検してくれています。

今日は午前授業だった低学年のクラスを重点的に点検・清掃してくれました。実はこのようにして快適な環境を保てるようにしています。

今日は5年生が英語の体験学習をしに立川のグリーンスプリングスにあるTokyo Global Gateway TGG に行きました。ここでは、様々なアクティビティーを通して英語を活用し、英語を使う楽しさ、英語でのコミュニケーションを楽しみながら学ぶことができます。

施設に入るとそっさく、担当のエージェントがグループごとに英語で出迎えてくれて、体験学習が始まります。買い物をしたり、レストランに行ったり、飛行機に乗ったりと様々なシチュエーションの中で英語でコミュニケーションをしたり、プログラミングやクイズなどを英語でのやり取りを通して行ったりしました。

様々な体験の中でも常に英語のシャワーを浴びつつ行うので、自然に日常的に活用する英語が身に付いている様子でした。楽しくしっかりと英語の学習ができた様子でした。大変貴重な体験学習になったと思います。

今日6年生は「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」を行いました。この取り組みは、東京都教育委員会が都内の公立学校全校に対し、学校の体験活動が充実するように実施しているプログラムです。二小では、スポーツに親しむ体験を申込ました。この中では、オリンピアン、パラリンピアン、デフリンピアンをはじめとしたアスリートとの交流・体験等のほか、子供たちが様々な運動やスポーツに親しむ態度を養うことができます。

どなたに来てもらえるか楽しみにしていましたが、ロンドンオリンピック卓球の団体で銀メダルチーム一員であり、日本選手権のチャンピオンの平野早矢香選手に来ていただくことになりました。

体験の中では平野選手の指導の下で、卓球のラリーに挑戦しました。ラケットの面の角度を工夫したり、相手とのリズムを合わせたりすることで、ラリーを続ける楽しさが味わえた様子でした。持ち方や打ち方に戸惑っていると、平野選手が直接手をとって教えてくれました。そのお陰で楽しくラリーを続けることができていました。

卓球の経験がある子もない子も卓球の楽しさを味わうことができた様子です。記念写真後には、本物の銀メダルも見せていただき、とても貴重な時間を過ごすことができました。

飼育委員会では、学校で飼っているウサギの世話をしています。うさぎを見に来る子どもたちも多く、その姿を見てかわいい、と口にしています。毛並みもよく、茶色やこげ茶色や白の模様も愛らしい姿です。

とても人気のあるウサギたちですが、生き物なので食べ物も必要だし、排せつの処理もしなければなりません。これは、たいへんなことです。元気なウサギなので、食欲も旺盛で、排せつもきちんとします。その排泄物の処理を委員会の子どもたちは手分けをして毎日欠かさずにしています。そのお陰で、室内で飼育していても臭いが気にならず、見ていても不潔さがありません。それはみんな、飼育委員会の努力の賜物です。

今日は金曜日なので、土日の分の食べ物や水を用意します。そういった配慮があるからこそ、みんなの人気者のうさぎが元気でいられると感じました。

二小では主に低学年では、週に1度は学校図書館で行う図書の時間を設定しています。それ以上の学年でも設定していますが、年間総時数の関係で、毎週の実施はできない学年もあります。

二小で感じることは、本が好きな子どもが多いな、感じることです。休み時間でも大勢の子が学校図書館で過ごしていますし、図書委員会も人気の委員会です。低学年の子どもたちにとっても図書の時間は楽しみな時間割のようです。

今日も学校図書館の前を通ると、歓声が聞こえてきました。学校司書の先生が2年生にお話の読み聞かせをしているところでした。今日はコップに関連する本を2冊読んでくれました。興味津々でお話を聴き、その後で思い思いの読書をしていました。本の親しむことは大切なことだと考えます。

今日は6年生の社会科の学習を参観しました。今日の課題は日本の地方における人口減少について、どのような対策をしているか調べる学習でした。東京や首都圏などでは、人口増加になっていますが、日本全体では人口減少が進んでいます。特に地方の自治体ではその状況は深刻です。

そのことについて、どのような対策を講じているかという共通の課題について、自分はこの観点で調べるという、個人のめあてをきめて調べていきました。それぞれ、教科書や資料集、先生が示したWeb上の資料などを活用して、自分が調べたい観点で調べたり相談したりしていきました。その後、それぞれに調べたこと発表して共有化していき、どんな対策を講じているか、理解を深めていました。

共通の課題をもとに個別の課題を設定し、個別に調べていき、それを共有化して、個別の理解を深めていく学習の流れでした。6年生は主体的によく学べている様子でした。

ことの児童集会は、リモートの数をを減らし、対面で一堂に会して行う児童集会を多くするように担当の先生にお願いしました。そして、今日第1回目の集会は体育館に全校児童が集まって行う音楽集会となりました。二小では、なかなか全員が体育館に集合する機会は多くありませんが、スムーズに入場でき集会がスタートしました。

今朝は週の始めなので、6年生の挨拶から始まりましたが、500名以上の人を前にしてきっと緊張したと思いますが、立派な挨拶でした。音楽集会では二小の校歌を歌いました。1年生も4月からのひと月余りの間にきちんと3番までの歌詞を覚えて、元気な歌声を聞かせてくれました。4年生以上は音楽の児童での学習成果を活かして、きれいで伸びやかな歌声で歌うことができていました。全員の歌声になると広い体育館いっぱいに歌声が満ちて、みんなで合わせて歌う心地よさと歌声の響きの心地のよさの両方の心地よさを味わえた様子でした。

今日は今年度1回目の学校公開がありました。大勢の保護者の方にご来校いただき感謝いたします。子どもたちは昨日あたりから保護者の方に授業の様子を見てもらえると、少しそわそわした感じもありましたが、今日は張り切って授業をしている様子が伺えました。

それぞれの学級の現状を見ていただいたり、お子様の学習している様子を見ていただいたりして、二小の今の様子を共有できたらいいなと考えています。

保護者の皆様には、学校公開のアンケートをお願いしていますので、ぜひそちらにお考えやご感想をよそせていただきたい思います。どうぞよろしくお願いします。

今朝はからっと晴れ上がり、5月の晴天、五月晴れです。今年の冬に、次の冬の時期の工事を見越して移植したバラの花が、無事に開花しています。それまでは、西昇降口の前のソメイヨシノの木の下に花壇を作ってバラを育てていましたが、来年の冬には工事区域になってしまうことを見越して、今年の冬に移植しました。そのバラが見事な花を咲かせています。移植したバラの中の一種類は、「アンネのバラ」として市役所や各校に植えているものと同じバラです。色とりどりのバラが、薫風の中、無事に開花してほっとしています。校舎改築工事の最後の仕上げとなる校庭改修までのあと数年は、この場所で頑張って咲いてほしいと願っています。

今日は歯科検診をしました。5名の歯科医師の先生が来てくださり、500名以上の児童全員の歯の健康状態を診ていただきました。今日1日で一斉に行うので、体育館で実施しました。

健康な学校生活を送る上でも歯の健康はとても大切です。特に小学生の間に乳歯から永久歯に生え変わり、永久歯は一生使う歯になります。その大切な歯の健康状態を診ていただくのはとても有意義なことだと思います。歯科医師の先生や補助をていただく大勢の方にご協力いただき、500以上の児童がスムーズに健診を受けることができました。今日の結果は後日、保護者の方にお伝えします。

今日は1回目のクラブ活動がありました。二小では、毎年2月~3月に5年生が、発起人となって次年度にやりたいクラブを提案します。提案されたクラブに参加したい人が集まれば成立します。また、このほかの条件として、4年生、5年生、6年生がそれぞれ参加していることも条件となります。

そうやって決まった今年度は9クラブです。鉄道、イラスト、お笑い、手作り、ゲーム、屋内スポーツ、屋外スポーツ、哲学、実験のクラブです。お馴染みのクラブもあれば、初めて聞く名前のクラブもあります。それぞれ、4月にクラブ紹介の動画を作って、それを見て決めたので、きっと主体的な活動ができると期待しています。

今日は避難訓練を行いました。今年度2回目で、今回からは校庭まで避難します。1年生も初めて避難訓練として、校庭避難のやり方を理解できるようにしました。

今回の想定は、理科室から出火という想定で行いました。理科室が火事になると、東側の階段は使えません。いつもとは違うルートで避難する必要があるクラスもあります。

1年生は今回が実質初めての訓練なので、少し緊張した様子で参加していました。「お・か・し・も」の約束、押さない・駆けない・しゃべらない・戻らないの4つの約束を守ることを確認して訓練を終えました。どの子も確実にこの約束が守れるようにすることが大切だと考えます。

今日は6年生の音楽の授業を参観しました。曲の構成や音色の違いを聞き分けながら音楽を楽しむことをねらいとした授業でした。6年生が鑑賞した曲はホルストの組曲「惑星」です。二小では金管バンドで組曲のうち「木星」をよく演奏絵するので子どもたちにも馴染みのある曲です。一般的に、音楽の鑑賞の授業は、音楽室でCDやDVDの音源を一斉に聴いて、鑑賞する方法で行われます。ただ、今回はより個別最適な学びをすすめるため、1人1台端末を使って行いました。それぞれがたてた鑑賞のめあてを基に、1人1台端末で曲を聴いていました。何度も繰り返し聴きたいところや聴きたいタイミングは一人一人違うので、1人1台端末を有効に活用している様子でした。

今日は5年生が音楽鑑賞教室に立川のリスルホールに出かけました。日本ニューフィルハーモニック管弦楽団のオーケストラ演奏を聴くことができました。曲目は、カルメン前奏曲、ハンガリー舞曲第5番、プリンク・プレンク・ブランク、トランペット吹きの休日、花のワルツ、剣の舞、威風堂々と馴染のある曲をたくさん聴くことができました。今年の二小の座席は、舞台の目の前の席だったので、演奏する方の息遣いも聞けたり表情も良く分かったりとオーケストラ演奏を満喫することができました。

5年生は、行き帰りの歩き方、鑑賞の仕方もマナーよくできていてさすがだなぁと感心させられました。

いよいよ今日から縦割り活動が始まりました。二小では1年と6年、2年と5年、3年と4年がペア学年となり、異学年交流活動を行っています。それぞれ、上学年が下学年のことを考慮しながら活動内容を考え、年間活動計画を立てて実施しています。

今日は今年度の初回なので、それぞれのグループごとに顔合わせや自己紹介を行いました。どんな子と同じグループになるかな、と少し楽しみで少し不安で顔合わせを行っていました。どのグループも上学年が上手にリーダーシップを発揮して打ち解けた様子で交流できていました。楽しい活動になることを期待しています。

今日は2年生が働く消防写生会を行いました。立川消防署国立出張所と地元消防団の方が2台の消防車に乗って学校に来てくださいました。2年生は間近に見る消防車の迫力と消防士、消防団の方の凛々しい姿に目を丸くしている様子でした。

まず、はじめに消防士の方から、消防車を大きく書いてください、というお話がありました。そして、書くときはまず輪郭や構図を先にどんどんと書いてください、というお話がありました。それは、地区内に火事の通報があれば、消防写生会の途中でも出動しなければならないため、ということでした。写生が始まると、画用紙いっぱいに赤のクレヨンをたっぷり使って見たイメージの消防車を描いていきました。そして、どんどんと描いていった様子でした。幸いにも写生会の最後まで消防車を見ることができました。

今朝は連休明けで、しかも雨も降りです。登校してくる様子はどうかな、と心配していましたが、元気なあいさつをして登校してくる子どもたちが大勢いて安心しました。

今朝の朝会ではあいさつを進んでしましょう、ということを話しました。先週の見守りボランティアの方との情報交換の中で、あいさつが上手にできない子がいると心配になります、というお話を受けてあいさつの話をしました。あいさつは全般的にはよくできていますが、その中でも上手だな、と感心するあいさつは2つあることを話しました。一つは、自分から進んですること。相手よりも先にあいさつをすると、きもちが良く伝わることを話しました。もう一つはにこやかにすること。笑顔であいさつをすると、相手も明るく気持ちが晴れやかになるということを話しました。

気持ちのよいあいさつが交わせる学校でありたいと思います。

今日は雨も上がり、爽やかな晴天、まさに五月晴れとなりました。木曜日は屋上開放の日です。中休みに副校長先生が放送してくれることを楽しみに待っている子どもたちが大勢います。

今日も放送が入るとニコニコしながら屋上に上がってくる子がたくさん見られました。屋上庭園では、紫蘭が満開です。これも自然に増えていったということですが、紫の花が満開です。子どもたちに人気のあるブルーベリーですが、なかなか新芽を出さないので心配していましたが、ようやく新芽をだしてきました。

屋上で庭園のお手伝いをしたり、遊んだり、景色を眺めたりと思い思いに過ごしていました。あっという間にチャイムが鳴って名残惜しそうに教室に戻っていきました。

今日から5月です。今日は今月の委員会活動がありました。4月に活動が始まりましたが、今日からは本格的に活動がスタートしました。各委員会とも、自分たちの委員会で二小のためにどんなことができるのか、アイデアを出し合い具体化していくための話し合いをしていました。話し合いでのアイデアを出しやすくするために、今年は委員会活動の時間にもタブレットを持参するようにしています。自分のアイデアをタブレット端末に打ち込んでClassroomの中で共有し、話し合いを進めていました。また、活動の振り返り・記録もタブレット端末で行うことで、年間を通した振り返り・記録の活用がしやすくなることを狙っています。

どの委員会でも具体的なアイデアが多く出された様子でした。どんなふうに具体化されていくか、楽しみにしています。

今日の朝会で、日頃お世話になっている通学路見守りボランティアの方を紹介しました。11名のボランティアの方と学童・児童館の先生を紹介しました。見守りボランティアの方は現在12名、スクールゾーンの「馬の出し入れ」をしていただいている方が3名で15名の皆さんに協力していただいています。出席された皆さんからは、一言ずつご挨拶をしていただきました。元気なあいさつをすること、交通ルールを守ることなどをお話していただきました。

引き続き、話し合いの会では、挨拶を自分からすすんでできるようになってもらいたいこと、交通ルールを守らない危険な様子がときどき見られて心配なこと、もっと見守りの数が増えるように様々な方法でアピールしていくことなどが話し合われました。

正しいルールをどの子にも見に付けさせるとともに、気持ちのよい挨拶が交わせるように指導していきます。

今日6年生が租税教室を行いました。税のしくみについての学習です。子どもたちに税にはどんなものがあるか、という質問では消費税が一番馴染のある税のようです。実際子どもも納税者になっています。令和5年度の消費税の歳入は約23兆円ですが、説明では1万円札を積み上げると230000mまでになり、オゾン層くらいの高さになるとのことでした。税金はそれだけではなのですが、その集められたお金はどのように使われているのか、使い方はどのようにして決められているのか、について学んでいきました。税を入口にして、政治のしくみについて学ぶ内容になっていました。授業の最後には、1億円の札束のダミーを提示してくれて、1億円とはどんな量のお金なのか、を実感させてもらいました。正しい税の知識や政治のしくみについて理解が深まった様子でした。

今朝は雨上がりの爽やかな日差しにあふれていました。中休みに副校長先生が放送で、屋上庭園の開放があります、と伝えてくれました。今日は今年度初めての屋上開放の日です。いつもより大勢の子どもたちが屋上にやってきました。屋上庭園のボランティアの方がすでに準備をしていただいていて、整備する用具なども並べてありました。子供たちはお手伝いを進んで行い、草刈り機を使ったりじょうろで水をあげたりして整備のお手伝いをしていました。

お手伝いだけでなく、新校舎の建設の様子や中央線の電車を眺めている子もいました。久しぶりの屋上を楽しんでいる様子でした。

今日は3年生が人権教育の授業を行いました。人権教育には様々な個別の課題がありますか、今日は「外国人」関する内容を取扱いました。

日本には、約430万人の外国人の方が暮らしているそうです。それぞれの国にはそれぞれの文化があり、日本の文化と同じこともあり違うこともあります。そして、外国人、日本人にかかわらず、だれもが安心して暮らせることが大切です。

今日は朝鮮にルーツを持つ方から朝鮮の文化や習慣について教えていただきました。日本の文化・習慣と似ているところ、違うところについてお話していただきました。特に違いについては、違うことのよさについてお話していただきました。お話の中で、例えば母の日のお祝いの仕方について考えたとき、1つの同じ考えより、30人いれば30通りの考えがあった方が、その中から選べたりアイデアをもらったりできるから、違うことのよさはあるよね、ということをお話していただきました。3年生もよく頷きながら、理解を深めている様子でした。

今日は1年生を迎える会がありました。全校児童が一堂に会して1年生を歓迎する催しを行いました。入学式のときには2年生が参加しましたが、全員がそろうのは今日が初めてです。1年生もたくさんの上級生を見て、びっくりしたり少し緊張したりしていた様子でした。

2年生からは、1年生一人一人にお祝いのメダルがプレゼントされ、その後で2年生から6年生までの上級生全員で、お祝いとして校歌を歌いました。入学式では、校歌斉唱のときに2年生はすでに退場していたので教職員だけで歌ったので、今日の上級生全員による校歌斉唱はよいプレゼントになったと思います。1年生から「ドキドキドン1年生!」の歌のお返しがあり、上級生からたくさんの拍手をもらっていとても満足そうにしていました。

代表委員の話にもあったように「今日から二小のメンバーです。仲間です。」に相応しい会ととなりました。

今日からいよいよ、1年生の給食が始まりました。登校してくるときにもすでに、今日から給食だ、と楽しみにしている様子でした。

今日は始めての給食なので、4時間目に給食の配膳の仕方や食べ方など、給食のやり方やルール・マナーについて学級ごとに指導があり、そのあといよいよ給食となりました。

今日から給食当番が配膳もします。まず当番は手を洗って給食着に着替えます。給食着も初めてなので、先生から着方を教えてもらいます。どのように配るのかを教えてもらい、配膳が始まります。順番に給食を取りに行きこぼさないように自分の机に運んでいきます。全員分を配膳し終えた後、牛乳キャップの開け方を教えてもらっていよいよ「いただきます」の挨拶です。

小学校で初めて食べる給食、上級生はすでに給食が始まっているので、きっと1年生は今日の給食を楽しみにしていたことと思います。みんなニコニコ顔でおいしそうに食べていました。安全においしく楽しく給食時間をすごせるように努めていきます。

今日は4年生と6年生でSDGsに関する授業を総合的な学習の時間に行いました。講師として子ども大学くにたちの先生に来校していただき、SDGsについて詳しく教えていただきました。

4年生では、何となくSDGsについては聞いたことがあるけれど、詳しくは知らない子か多かったと思います。そこで、基本の部分から教えていただきました。また、6年生は以前にもこのことについて学んだ経験があるので、それを踏まえ、SDGsについて今自分たちはどんなことができるのか、どんなことをすればよいのか、について考えていきました。

子ども大学くにたちの先生方は、詳しく丁寧に教えていただき、それぞれの学年でより理解が深まった様子でした。

昨日、今年度1回目の委員会活動がありました。委員会活動は代表委員は3年生以上の各学級代表が参加し、そのほかの委員会は5・6年生が担当しています。二小の委員会は代表、集会、保健、体育、図書、飼育栽培、美化、放送の8委員会です。それぞれ6年生が委員長を務め、委員長を中心に活動しています。

毎日の活動を担っている委員会は早速今日から活動していました。図書委員会では、図書室の本の整理や貸し出しなどしていました。保健委員会では消毒液や液体石鹼の詰め替えをしていました。飼育委員会ではウサギのお世話を始めていました。それぞれの役割を認識して、高学年らしく活動している様子でした。

今日は避難訓練がありました。今年度1回目となります。1年生は初めての避難訓練です。事前指導を各学級で行ってから訓練をしました。事前指導では、「おかしも おさない かけない しゃべらない もどらない」

約束や、地震のときの安全の姿勢「だんごむしのポーズ」なとについて知らせたり確認したりしました。

訓練では、緊急地震速報の音源を使いました。訓練であってもあの音を聞くと緊張感が漂います。それは、子どもたちにも伝わっている様子でした。今日は校庭までの避難はせず、廊下に整列するところまでを行いました。

1年生の教室の隣は2年生の教室が続きますが、2年生が上手に整列する姿をお手本にするようにして、1年生も上手に避難行動ができていました。まさに凡事徹底することが大切だと思います。

昨日は二小地区の青少年地区育成会の定例会がありました。育成会は地域の力で青少年に関する課題を検討したり解決したりする地域活動の団体です。二小では、例えば夏休みに行っている「二松クラブ」や12月に行っている「にーだんごの会」、二小ソフトボールチームなどの活用をしていただいています。

その一環として、二小の校庭に行う植栽活動があります。今年は、昨年7月にできたプール跡の校庭の道路沿いに(校庭の西側)に色とりどりの花の苗を植えていただきました。毎日たくさんの花を咲かせています。子供たちも校庭遊びのときに覗いていたり道ゆく人がフェンス越しに花を楽しんだりしています。ここにも地域の皆様に支えられている証があるなぁと感謝しています。

週末は初夏のような陽気でしたが、今日も同じように暖かな日になりました。休み時間には大勢の子どもたちが、元気に外遊びをしていました。ビオトーぷでオタマジャクシを探していていたり、池で亀を観察したりする子もいました。ボール遊びや鬼遊びを新しいクラスの仲間で楽しんでいる様子も見られました。先生も一緒に外に出ている姿がたくさん見られました。校庭の桜はいよい後半戦となりましたが、花吹雪が舞い散る中で元気に過ごしている姿がたくさん見られました。

9日から今日までの4日間、「いってらっしゃいの週」を行ってきました。大勢の保護者の方にご協力いただき、子供たちの登校を見守っていただいたり、一緒に登校したりしてくださいました。育成会の皆様、民生・児童委員の皆様にも登校の見守りをしていただきました。そして、通学路見守りボランティアの皆様には、この週だけでなく、いつも見守り活動・交通安全指導をしていただいています。この間は、教員も一緒に見守りをして、子供たちの通学の様子、通学路の状況確認をしていきました。地域の皆様や保護者の方と一緒に見守りをすることで、一体となった安全体制を作れたと思います。

今回の「いってらっしゃいの週」は今日で終わりますが、子供たちには、引き続き安全を意識して登校してもらいたいと願っています。

月曜日の入学式から始まった1年生の学校生活は今日で4日目です。火曜日からは、学校の時程に沿って、1時間目から3時間目まで過ごしています。今週は、お家の方面ごとにグループを作って集団で下校しています。11時45分頃、学校を出発しています。

可能なご家庭には学校に迎えに来ていただいて、保護者の方と一緒に下校しています。一番大きなグループは学童保育に行くグループで、学童の先生方が迎えに来ていただき、一緒に下校しています。だんだんと子供たちだけで下校するようになります。そのため通学路の交通安全についても指導しながら下校するようにしています。

交通安全に気を付けて登下校できるように導いています。

今日から2年生以上の給食が始まりました。今日のメニューはコーンライス、マカロニスープ、ハンバーグ、ぶどうゼリー、牛乳です。新しい教室になったので、配膳の場所も少し変わります。新しい友達、新しい先生と給食を共にする学級もあります。

安全で楽しい給食時間となるために、昨日は校内研修でアレルギー対応訓練をしました。食物アレルギーによるアナフィラキシーの重篤な症状がでた場合を想定した訓練でした。

安全でおいしい給食を食べて、楽しい時間を過ごしてほしいと思います。1年生は22日からなので、もう少しお待ちください。

昨日は始業式がありましたが、クラスの時間はほとんどとれていなかったので、実質今日が1学期のスタートとなりました。学級編成があった学年では、自己紹介をしたり、先生が替わった学級では、先生の自己紹介をしたりしているところもありました。また、構成的グループエンカウンターを使って、仲間づくりをしている学級も見られました。

今日も高学年はよく活躍していました、1時間目には5年生が、高学年としての初仕事として、体育館の式場片付けと体育用具の整理をしていました。6年生は朝と中休みに1年生の教室に行き、1年生が困らないようにお手伝いをしたり、分からないところを教えてあげたりしていました。

こういった活動・学びを通して、その学年らしく成長していくのだと感じました。

今日は今年度の始まりの日、始業式そして入学式がありました。会式前に学級編成がある新3年生と5年生は名簿をもらって新しいかクラス仲間を確認しました。引き続く始業式では、新しく来た教職員の紹介、そしてクラスの担任を紹介しました。新しい、仲間。新しい教職員との出会いを通して、よりよい学級がつくっていけるといいなと思いました。

10時30分からは入学式を行いました。今年は102名の新入生を迎えることができました。通常学級3クラスとプラタナスです。今年は2年生の歓迎の出し物を式の前に行うことができました。2年生の歌や説明を聞いて、1年生は学校にとても興味をもってた様子でした。また式の会場全体が優しく明るい雰囲気になりました。今までは、コロナの影響で録画したものを映していましたが、やはり直接見ることが大切だと感じました。また、6年生の代表児童による歓迎の言葉も上級生らしくとてもよかったです。

暖かな雰囲気の下、また天候にも恵まれて、令和6年度がスタートできました。

〒186-0005

東京都国立市西2-13

TEL:042-572-2197

FAX:042-572-2198